Terhitung lima tahun ke belakang ini, perubahan iklim di seluruh dunia sangatlah ekstrem. Banyak sekali fenomena dan bencana yang terjadi, khususnya di Indonesia. Secara umum, Indonesia terletak diantara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Indonesia dilewati oleh garis khatulistiwa sehingga beriklim tropis. Pulau Kalimantan merupakan daerah yang dilewati garis khatulistiwa. Pulau besar yang merupakan paru-paru dunia.

Campaign tentang Krisis Iklim di Indonesia sangat sering diperbincangkan oleh banyak penggiat lingkungan, salah satunya sebuah organisasi greenpeace.org. Peneliti Iklim dan Energi Greenpeace Indonesia mengatakan bahwa sektor kehutanan dan energi menjadi dua penyumbang emisis gas rumah kaca terbesar Indonesia. Tahun 2030, proyeksi total emisi kedua sektor tersebut 83%.

Pada sektor energi, pembangkitan listrik masih didominasi tenaga batu bara. Menurut The Intergoverment Panel on Climate Change (IPCC), pada 2030, penggunaan batu bara dalam pembangkit listrik harus turun sebanyak 80% dari posisi 2010. Sementara Indonesia berencana menambah kapasitas PLTU batu bara baru sebanyak hampir dua kali lipat dari kapasitas beroperasi saat ini, di mana semua PLTU baru tersebut akan dibangun dalam satu dekade (2019-2028) mendatang. Penambah PLTU baru ini sama saja dengan mengunci emisi gas rumah kaca (GRK) Indonesia hingga empat puluh tahun ke depan. Dengan demikian, total kapasitas PLTU pada 2028 sebesar 55 gigawatt dengan taksiran emisi sekitar 330 juta ton per tahun, bila semua beroperasi.

Di sektor kehutanan, kebakaran hutan dan lahan masih menghantui. Catatan Greenpeace Asia Tenggara, sebanyak 4,4 juta hektar lahan, setara 8 kali luas Pulau Bali, telah terbakar sepanjang 2015-2019. Dimana 30% atau 1,3 juta hektar area yang terbakar berada di konsesi kelapa sawit dan bubur kertas (pulp). Emisi karhutla 110 PLTU batu bara atau emisi 91 juta mobil.

Kini pemerintah justru mengobral solusi semu, seperti co-firing batu bara dan program biodiesel. Kedua program ini justru berpotensi besar meningkatkan produksi kelapa sawit yang berpotensi menambah luasan lahan dengan cara deforestasi hutan dan merusak lahan gambut. Kebutuhan lahan baru sangat signifikan, mengingat rendahnya komitmen intensifikasi. Ditambah lagi kebutuhan subsidi yang juga besar, sehingga rencana penghematan anggaran negara dari pengurangan impor solar, sangat sulit terealisasi.

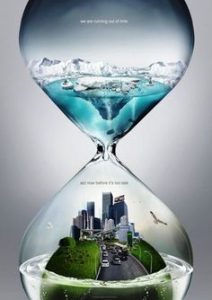

Banyak negara berlomba merealisasikan ekonomi hijau di tengah pandemi ini. Terbaru New Zealand yang mendeklarasikan darurat iklim. Indonesia seharusnya bisa memulai lewat penguatan program Pemulihan Ekonomi Nasional, dengan melihat manusia dan alam sebagai dua faktor strategis bagi pembangunan jangka panjang. Dengan komitmen pemerintahan Indonesia yang rendah seperti saat ini, dampak krisis iklim akan mengancam ekonomi dan penghidupan rakyat. Ketahanan iklim bukan merupakan beban, tetapi kekuatan perekonomian. Ini yang harus menjadi dasar perubahan kebijakan ke depan dengan mengakhiri model pembangunan ekonomi yang mengorbankan lingkungan dan manusia.

Faktor Penyebab Banjir di Kalimantan

Deforestasi atau penggundulan hutan yang dilakukan secara terus menerus dalam 10 tahun terakhir merupakan penyebab terjadinya banjir. Penggundulan hutan itu dilakukan dalam rangka ekspansi industri ekstraktif yaitu sawit dan batubara. Penyebab deforestasi terbesar di Kalimantan saat ini sawit dan batubara.

Lokasi banjir di sejumlah daerah di Provinsi Kalimantan Selatan berada di areah Daerah Aliran Sungai (DAS) Barito dan DAS Maluka. Dalam data yang dikumpulkan, tutupan hutan di area DAS Barito sudah dibawah 50%. Sementara DAS Maluka tidak sampai 1%. Hal ini membuktikan bahwa ekspansi industri ekstraktif yang dilakukan secara masif telah menghancurkan daya tahan lingkungan terutama di Kalimantan Selatan. Dampak kerugian tidak hanya faktor lingkungan namun juga menimbulkan kerugian ekonomi.

Alih-alih industri ekstraktif digadang-gadang menjadi prioritas ekonomi Indonesia, justru menimbulkan kehancuran ekologis. Dalam mengevaluasi musibah banjir ini, pemerintah harus bertindak dengan menghentikan pemberian izin deforestasi batu bara dan sawit di Kalimantan Selatan. Hingga saat ini, sedikitnya ada 10 kabupaten/kota di Kalimantan Selatan yang terdampak banjir. Selain itu, ada 15 orang tewas akibat banjir ini.

Dampak

Selain karena daya tampung air yang berkurang, deforestasi juga mendorong terjadinya krisis iklim yang bisa berpengaruh besar pada curah hujan ekstrem di musim penghujan. DEngan curah hujan tinggi dan kurangnya tampungan air, potensi banjir jadi semakin besar. Tak hanya di Kalimantan, dampaknya juga terasa dalam skala nasional lantaran penurunan luasan tutupan hutan konsisten terjadi di berbagai daerah.

Meskipun ada banyak faktor yang bisa mendorong krisis iklim, seperti pengolahan sumber daya fosil dan pemanasan global, penebangan hutan juga menciptakan karbon ynag memperparah perubahan iklim.

![]()