Kelahiran birokrasi sejak awal abad XIX lebih banyak mendapat kecaman dari sejumlah ahli politik dan pemerintahan daripada pujian terhadapnya. Kemunculan birokrasi dalam praktisnya ternyata bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi. Budaya sentralisme, sewenang-wenang, diskriminatif, vested interest, penuh kerahasiaan, eksploitatif, dan nepotisme selalu mewarnai kegiatan birokrasi. Birokrasi menjadi mesin yang jauh dari semangat kemanusiaan dan keadilan.

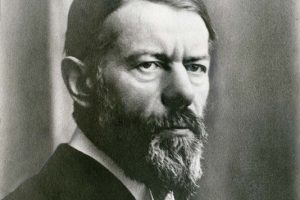

Max Weber sebagai seorang sosiolog terkemuka, secara eksplisit tidak pernah mendefinisikan birokrasi secara jelas berdiri sendiri, tetapi hanya mengemukakan ciri-ciri, gejala-gejala, proposisi-proposisi dan dari pengalaman yang ia lihat sehari-hari. Namun, tetap saja sudut pandang Weber terhadap birokrasi menarik untuk didiskusikan. Sebab Weber telah banyak memberikan informasi tentang birokrasi. Mulai dari sistem otoritas, legitimasi yang harus dipunyai, prinsip-prinsip birokrasi, maupun ciri-ciri birokrasi yang rasional.

Weber memandang bahwa fenomena birokrasi dapat dilihat dalam konteks teori social action. Menurutnya, semua aktivitas manusia pada dasarnya digerakan oleh maksud-maksud tertentu (meanings). Agar kita bisa memahami dan menjelaskan suatu aksi atau aktivitas, maka maksud dan motivasi yang ada dibelakang aktivitas itu harus pula dimengerti, Weber (1978) mengidentifikasi beberapa tipe aktivitas yang dibedakan oleh maksud yang ada dibelakangnya, yakni:

- Affective atau emotional action adalah tindakan atau aktivitas yang merupakan akibat dari luapan emosi individu dalam waktu-waktu tertentu. Contohnya, luapan kemarahan dan kesedihan sebagai akibat dari penghinaan atau juga pelecehan fisik.

- Traditional action adalah tindakan yang berdasarkan pada kebiasaan yang telah mapan. Manusia melakukan aktivitas dalam pola dan tata cara tertentu karena kebiasaan yang telah mendarah daging, karena segala sesuatu telah terbiasa dilakukan dalam tata cara itu. Bahkan sesungguhnya ia tidak begitu sadar mengapa ia melakukan tindakan tersebut.

- Value-rational action adalah aktivitas yang muncul dari adanya latar belakang susunan tata nilai yang jelas, dengan orientasi dan tujuan yang diyakini benar dan dapat dicapai. Contohnya, melakukan perintah agama, loyalitas pada seseorang dengan maksud untuk mendapatkan sesuatu, belajar dan berlatih supaya mahir melakukan sesuatu, dll.

- Instrumentally rational action merupakan tindakan yang dilatarbelakangi kesadaran oleh keinginan untuk mencapai tujuan secara jelas, dengan alat, kriteria, dan tata cara yang terukur secara pasti. Sebagai contohnya, seorang kontraktor yang sedang membangun sebuah gedung apartemen. Jika seorang kontraktor membangun sebuah gedung didasari oleh keiginan untuk memperoleh laba, maka ia harus memperhitungkan betul faktor-faktor seperti pemilihan lokasi, bahan bangunan, desain arsitektur bangunan, ongkos pekerja, kredit jasa konstruksi, serta potensi dan kebutuhan pasar terhadap penyediaan apartemen, agar pencapaian laba itu bisa direalisasikan. Tindakan semacam ini adalah rasional secara instrumental, karena tujuan, metode, konsekuensi, dan kemungkinan hasil yang diharapkan maupun yang tidak diharapkan, semua diperhitungkan secara rasional. Tindakan yang rasional semacam ini diyakini oleh Weber sebagai mode aktivitas yang dominan dalam masyarakat yang modern sekarang ini. Weber memandang bahwa kegiatan dalam sector adminitrasi pemerintah, bisnis swasta, teknologi iptek, seni, Pendidikan, dan bidang lainnya pada saat ini telah dan sedang mengalami proses industrialisasi atau kapitalisasi yang pada akhirnya berujung pada process of rationalizing.

Fenomena birokrasi, yang mulai muncul pada abad 18-19 seiring dengan proses industrialisasi yang hebat, merupakan salah satu contoh yang menonjol dari proses rasionalisasi itu. Aktivitas yang ada dalam pembentukan, pelayanan, pendelegasian, pembagian kerja, dan seterusnya yang ada dalam birokrasi semuanya didasarkan pada pertimbangan yang rasional. Oleh karena itu, Weber pada kondisi tahun 1922 menawarkan gagasan birokrasi yang kemudian dikenal dengan birokrasi rasional. Yaitu, konsepsi birokrasi yang berdasar pada otoritas hukum bukan pada otoritas tradisional dan otoritas kharismatis. Otoritas hukum inilah menjadi dasar operasinya birokrasi weberian. Pejabat menjalankan tugas berdasar otoritas hukum ini dan ketaatan pegawai bukan kepada pemimpinnya tetapi pada aturan yang ditetapkan. Birokasi weberian inilah yang kemudian dianut oleh hampir seluruh negara modern baik yang menganut faham demokrasi maupun otokrasi. Fenomena adanya spesialisasi kerja, sistem hirarkhi, pegawai yang digaji, uang pensiun dan lain-lain adalah bentuk-bentuk konsep birokrasi weberian.

Menurut Weber birokrasi rasional merupakan fenomena yang tidak terelakkan dalam masyarakat modern. Masyarakat modern bercirikan industrialisasi dan rasionalisasi dalam industrialisasi adalah keniscayaan. Weber juga memandang birokrasi rasional sebagai unsur pokok dalam rasionalisasi dunia modern, yang baginya jauh lebih penting dari seluruh proses sosial. Proses ini mencakup ketepatan dan kejelasan yang dikembangkan dalam prinsip-prinsip memimpin organisasi sosial sehingga memudahkan dan mendorong konseptualisasi ilmu sosial.

Lebih spesifik lagi, Weber menyatakan bahwa birokrasi rasional adalah birokrasi yang berdasar pada aturan-aturan formal, legalistik dan bukan didasarkan pada otoritas tradisional dan kharismatis. Konsekuensi dari konsep ini adalah pejabat bekerja bukan karena seorang pimpinan tetapi pada aturan-aturan main (hukum) yang ditetapkan. Hukumlah yang menjadi panutan pegawai, loyalitas pegawai hanya pada hukum bukan pada siapa

pun. Dengan begitu, seorang pemimpin birokrasi akan memiliki otoritas hanya sesuai amanat hukum, dan ketaatan pegawai juga didasarkan pada hukum. Ketika pemimpin berganti, maka tidak ada masalah dalam birokrasi, karena prinsipnya siapa pun tidak dipersoalkan karena ketaatan hanyalah pada hukum yang ditetapkan bukan hanya pada seorang pemimpin. Ini jelas berbeda dengan model kepemimpinan tradisional dan kharismatis. Kedua model ini biasanya menempatkan pemimpin di atas segala-galanya termasuk di atas hukum yang dibuat.

Perlu diketahui, Weber membedakan adanya tiga tipe otoritas, yakni:

- Tipe 1 : Otoritas Tradisional, yaitu otoritas yang bertumpu pada kepercayaan dan rasa hormat pada tradisi dan orang-orang yang mengemban pelaksanaan tradisi itu. Dalam otoritas ini, seseorang taat dan tunduk pada orang orang lain karena mereka percaya bawah tradisi memang mengharuskan mereka berbuat demikian, tanpa perlu melakukan crictical analysis terhadap ketaatan itu. Dalam otoritas tradisional, sang pemimpin mendapatkan hak-hak istimewa secara otomatis, dalam arti dia tidak membutuhkan legalitas formal dari para pengikutnya. Weber memberikan contoh otoritas dalam tipe ini dalam dua jenis, yakni model otoritas laki-laki dalam keluarga (patriarchal household) di mana dalam sistem ini, ayah sebagai kepala keluarga memiliki keabsahan untuk ditaati oleh seluruh anggota keluarga, dan kedua, sistem sosial yang patrimonial (patrimonial system), di mana budak tunduk kepada kekuasaan seorang penguasa feodal seperti kepala suku, tuan tanah, dan raja.

- Tipe 2 : Otoritas Kharismatis, yaitu otoritas yang bertumpu pada keyakinan pada pengabdian, kepahlawanan, jasa, dan kemampuan luar biasa dari seseorang. Dalam otoritas ini seseorang taat dan patuh pada orang lain karena ia dipercaya memiliki kelebihan-kelebihan khusus yang tidak dimiliki oleh orang lain, atau karena ia memiliki hasil karya dan aktivitas yang memberikan manfaat atau pertolongan kepada orang lain. Ketaatan dalam otoritas ini biasanya bersifat mutlak dan bersifat emosional.

- Tipe 3 : Otoritas Legal, yaitu otoritas yang berdasarkan keyakinan akan tata hukum yang diciptakan secara rasional dan juga pada kewenangan seseorang yang melaksanakan tata hukum itu sesuai prosedur yang ditetapkan. Dalam otoritas ini seseorang taat pada orang lain karena memang hukum menentukan demikian dan dia terikat pada ketentuan hukum itu. Oleh karenanya, ketaatan dalam otoritas ini bersifat impersonal (tidak berkenaan dengan pribadi). Siapa pun dapat ditaati dan menjadi pemimpin sepanjang memenuhi standar prosedur hukum yang menyebabkan dia memiliki hak secara sah untuk memerintah orang lain.

Terhadap pemikiran Weber tentang otoritas tersebut, Hartmann dan Parsons menambahkan adanya tipe keempat, yaitu tipe Otoritas Fungsional atau Otoritas Profesional. Tipe ini didasarkan pada keyakinan akan keahlian atau pengetahuan teknis dari seseorang. Dalam perspektif ini, orang taat dan tunduk di bawah subordinasi pemegang otoritas (pemimpin) karena dia percaya orang tersebut memiliki keahlian profesi yang mumpuni. Contohnya adalah murid-murid yang tunduk kepada gurunya karena mereka percaya kepada kemampuan sang guru.

Atas ketiga otoritas diatas (tradisional, kharismatis, dan legal), Weber memberi catatan bahwa tidak ada bentuk murni dari ketiga tipe ideal yang teraplikasikan dalam sejarah. Yang ada hanyalah campuran dari dua atau ketiga tipe otoritas tersebut, dengan salah satu tipe cenderung dominan.

Jika menelusuri pemikiran-pemikiran Weber, sebenarnya ia melihat birokrasi sebagai badan administratif tentang pejabat yang diangkat. Birokrasi adalah hubungan kolektif bagi golongan pejabat, suatu kelompok yang terbentuk yang pekerjaan dan pengaruhnya dalam semua jenis organisasi. Ini berarti birokrasi adalah sekelompok orang yang melaksanakan pekerjaan dan tindakan yang berdasar pada prosedur dan aturan-aturan yang ditetapkan.

Weber meyakini bahwa birokrasi itu harus memperoleh kekuasaan yang dilimpahkan dari pejabat yang di atasnya sebagai sumber otoritas. Oleh karena, sumber kewenangan berasal dari atasan, dan mereka diangkat oleh pejabat berwenang yang lebih tinggi maka disimpulkan oleh Weber bahwa pejabat-pejabat yang dipilih bukanlah birokrasi. Birokrasi adalah pejabat-pejabat yang diangkat dengan suatu kontrol tertentu dengan adanya hak-hak yang melekat pada dirinya dan birokrasi dapat dianalisis tanpa prasangka adanya birokratisme (yang sering diartikan sebagai penyalahgunaan birokrasi).

Walaupun teori Weber ini menjadi salah satu referensi utama teori tentang birokrasi, sayangnya beberapa bagian dari pemikirannya akan konsep birokrasi ini oleh banyak ahli politik, pemerintahan dan administrasi dalam implementasinya justru memunculkan problem baru, dianggap kurang efisien dan efektif, lebih-lebih bagi negara-negara yang menjalankan sistem negara demokratis. Teori birokrasi Weber dianggap gagal menciptakan sistem administrasi yang berpihak kepada rakyat. Birokrasi Weber ternyata melahirkan oligarkhi pejabat yang sulit dikontrol oleh rakyat. Lebih pedas lagi kritik disampaikan oleh Andreski (1996) teori birokrasi Weber tidaklah penting dan berguna, tidak memiliki kontribusi yang substansial bagi efektifitas dan efisiensi bagi pemerintahan, yang berguna dari teori birokrasi Weber adalah gagasannya telah menimbulkan diskusi karena analisisnya yang selalu menjadi kajian semua orang dari pertama teori diciptakan sampai saat ini. Padahal, jika kita amati sebenarnya dibalik dari kelemahan-kelemahan teori birokrasi weberian tersebut, ia mengandung sejumlah keunggulan-keunggulan.

Daftar Pustaka

Midkholus Surur, Birokrasi Weberian: “Proportional Approach”, MADANI: Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol. 11 No. 2 (2019), 2019.

Dr. Budi Setiyono, M.Pol.Admin., Birokrasi dalam Perspektif Politik dan Administrasi (Edisi Ketiga), 2016.

![]()