Beberapa bulan lalu penulis berkesempatan mengikuti seminar mengenai Deep Seabed Mining. Penasaran akan topik tersebut, penulis mencoba melakukan research kecil secara normatif. Secara Bahasa Indonesia yang umum dan singkat, penulis dapat mendefinisikan Deep Seabed Mining yaitu Pertambangan Dasar Bawah Laut. Jika pernah mendengar kata “offshore” (lepas pantai), pada umumnya orang akan menghubungkan eksplorasi dan pemanfaatan sumber daya alam (SDA) di industri perminyakan dan gas bumi (oil and gas). Namun faktanya selain di dalam industri perminyakan, pertambangan secara offshore juga dapat dikembangkan dan digunakan. Tidak ada definisi Deep Seabed Mining secara legal (tertulis) terutama dalam sumber hukum UNCLOS 1982. Hal ini disebabkan karena Deep Seabed Mining merupakan salah satu bentuk aktivitas pemanfaatan SDA di laut. Namun berdasarkan penelitian, pengertian Deep Seabed Mining dapat mengacu pada penggalian tiga jenis mineral deposit pada dasar laut (an excavation of three types marine mineral deposits) yaitu Polymetallic or Manganese Nodule (Mn nodules), Feromanganese Crusts (FeMn Crusts) dan Seafloor Massive Sulfide (SMS) deposits. Setiap jenis mineral deposit mengandung beberapa logam yang sangat berharga seperti Nickel, Cobalt, Copper, Manganese, Zinc, dsb. Tergantung di kedalaman berapa mineral tersebut ditemukan. Manfaat dari logam-logam tersebut dapat digunakan dalam perkembangan teknologi dan sumber energi terbarukan (Renewable Energy) yang salah contoh terbaru yaitu kendaraan mobil atau motor listrik. Kendaraan berbasis listrik telah didukung penuh oleh beberapa negara karena sifatnya yang ramah lingkungan dan tidak menggunakan bahan bakar minyak sehingga dapat mendukung Zero Emission sesuai dengan tujuan Paris Convention 2016 tentang Climate Change. Kendaraan listrik ini bisa disebut Electric Vehicles (EV). Perkembangan EV cukup pesat terutama di zaman pandemi ini. Perlu diketahui bahwa kendaraan EV menggunakan baterai dimana salah satu bahan baku baterai tersebut berasal dari Nickel.

Pertambangan jenis-jenis logam tersebut sebenarnya telah dilakukan lama oleh beberapa negara. Namun pertambangan tersebut menggunakan cara terrestrial mining atau bisa dikatakan secara singkat yaitu pertambangan di daratan (onshore). Adapun efek umum yang berdampak atas terrestrial mining ini tentu pencemaran limbah pada air sungai permukiman warga, degradasi tanah yang menyebabkan banjir atau longsor, serta pencemaran udara yang disebabkan pembakaran lahan hutan. Sementara perkembangan Deep Seabed Mining masih cukup baru didengar dan jarang digunakan karena masih ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan dan dipertegas baik dari sisi ekonomi, lingkungan, maupun hukum sehingga dampak negatif kegiatan tersebut belum diketahui secara jelas. Deep Seabed Mining diperkirakan akan mendapat banyak pertentangan dari aktivis-aktivis lingkungan karena akan mempengaruhi pencemaran sumber hayati bawah laut. Namun UNCLOS 1982 Pasal 136 telah mengakomodir legalitas untuk aktivitas tersebut. Dikatakan bahwa “The Area and its resources are the common heritage of mankind”. Penulis tidak akan membahas dampak analisis lingkungan lebih mendalam karena isu tersebut layak untuk mendapatkan penjelasan tersendiri berdasarkan para peneliti lingkungan lebih lanjut.

Oleh karena perkembangan energi terbarukan saat ini cukup signifikan ditandai dengan adanya perkembangan EV, maka pertambangan logam-logam berharga pun diperkirakan juga akan meningkat. Jika pertambangan logam meningkat, deep seabed mining diperkirakan juga akan meningkat dan menjadi alternative solution selain terrestrial mining. Tujuan lainnya yaitu tentu untuk meminimalisir dampak-dampak yang timbul seperti yang terjadi di daratan.

Perlu beberapa aturan yang perlu diperhatikan dalam Deep Seabed Mining. Oleh karena aktivitas Deep Seabed Mining dilakukan di dasar laut, maka hukum laut akan berlaku. Lebih mendalam lagi, ada dua aktivitas yang dapat dilakukan pada Deep Seabed Mining yaitu eksplorasi (exploration) dan eksploitasi (exploitation). Dua aktivitas tersebut sebenarnya merupakan satu kesatuan, namun tidak dalam Deep Seabed Mining karena perkembangan ini masih baru sehingga hanya eksplorasi saja yang dilakukan. Hingga kini negara ASEAN yang dianggap mampu secara ekonomi dan teknologi dalam aktivitas ini yaitu hanyalah Singapore.

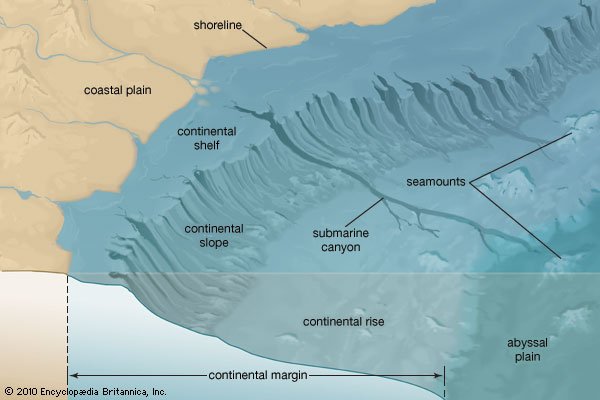

Perlu diketahui terlebih dahulu, secara topografi ada empat jenis kedalaman dasar laut yaitu,

- Continental Shelf dengan kedalaman hingga 200 meter.

- Continent Slope dengan kedalaman dari 200 – 2000 meter.

- Continent Rise dengan kedalaman 2000 – 3000 meter.

- Abyssal Plain dengan kedalaman lebih dari 3000 meter.

Aktivitas eksplorasi jenis mineral terutama pada jenis Manganese Nodule biasanya dilakukan pada lapisan Abyssal Plain dengan kedalaman 3000–6000 m. Namun kedalaman ini juga dilihat dari zona laut dimana aktivitas Deep Seabed Mining dilakukan sehingga dapat menentukan yurisdiksi (jurisdiction) hukum laut itu sendiri. Terdapat dua yurisdiksi yaitu peraturan yang berlaku di dalam yurisdiksi suatu negara berdaulat atau di luar yurisdiksi negara (mengacu pada dunia internasional). Jika aktivitas Deep Seabed Mining dilakukan di Internal waters/Archipelagic Waters/Territorial Sea/EEZ suatu negara maka peraturan yang akan berlaku yaitu hukum yurisdiksi atau undang-undang nasional negara tersebut. Sementara jika Deep Seabed Mining dilakukan di luar yurisdiksi suatu negara seperti High Seas, maka hukum yang biasanya diterapkan yaitu hukum laut internasional atau bisa dikatakan berlaku konvensi UNCLOS 1982 serta Agreement relating to the implementation of part XI UNCLOS 1982 (Perjanjian terkait implementasi Bagian XI Konvensi Hukum Laut 1982/Perjanjian Implementasi tahun 1994). Lokasi nodules untuk Deep Seabed Mining di High Seas biasanya disebut “the Area”. Dasar yurisdiksi internasional ini terdapat pada Pasal 1 ayat 1 dan 3 UNCLOS 1982 dikatakan bahwa:

- “Area” means the seabed and ocean floor and subsoil thereof, beyond the limits of national jurisdiction;

- “activities in the Area” means all activities of exploration for, and exploitation of, the resources of the Area

Sedangkan mengenai aturan spesifik teknis, keuangan dan legalitas dalam mereservasi the Area untuk dieksplorasi dan eksploitasi diatur dalam Pasal 133–191, pasal-pasal dalam Perjanjian Implementasi 1994, serta Recommendation for the Guidance of the Contractors for the Assessment of Possible Environmental Impacts Arising from Exploration for Marine Minerals in the Area oleh ISA.

Lalu ada pertanyaan organisasi mana yang berwenang untuk menerapkan dan bertanggung jawab menegakan aturan yang ada di UNCLOS 1982 dalam Deep Seabed Mining? Organisasi tersebut yaitu International Seabed Authority (ISA). Legalitas pendirian ISA ini diatur dalam Pasal 1 ayat 2 serta Pasal 156. Aturan spesifik mengenai peran serta prinsip ISA terdapat dalam Pasal 157 dikatakan

- The Authority is the organization through which States Parties shall, in accordance with this Part, organize and control activities in the Area, particularly with a view to administering the resources of the Area.

- The powers and functions of the Authority shall be those expressly conferred upon it by this Convention. The Authority shall have such incidental powers, consistent with this Convention, as are implicit in and necessary for the exercise of those powers and functions with respect to activities in the Area.

- The Authority is based on the principle of the sovereign equality of all its members.

- All members of the Authority shall fulfil in good faith the obligations assumed by them in accordance with this Part in order to ensure to all of them the rights and benefits resulting from membership.

Jika dirangkum hanya ada 2 tugas utama ISA yaitu mengontrol pengelolaan segala atas aktivitas di the Area berdasarkan prinsip kesetaraan kedaulatan setiap negara anggota serta dalam menjalankan tugasnya negara-negara anggota harus menjalankan segala aturan UNCLOS 1982 dengan itikad baik. Pertanyaan selanjutnya yaitu siapa saja negara-negara anggota ISA? Semua negara-negara peserta Konvensi UNCLOS 1982 sekaligus merupakan anggota-anggota ISA (Pasal 156 ayat 2). Negara peserta ini negara yang telah menandatangani serta meratifikasi atau aksesi konvensi. Oleh karena Indonesia telah menjadi negara peserta UNCLOS 1982, maka Indonesia juga termasuk dari anggota ISA. Arti Indonesia sebagai negara anggota ISA yaitu Indonesia sebenarnya juga dapat ikut serta dalam eksplorasi dan pemanfaatan dari Deep Seabed Mining di wilayah High Seas/the Area. Sebagai informasi, negara Amerika Serikat (US) yang terkenal dengan kegiatan maritimenya yang besar namun negara tersebut bukan negara peserta konvensi UNCLOS 1982 karena negara US belum meratifikasi konvensi hingga sekarang. Jika negara US ingin ikut serta dalam kegiatan Deep Seabed Mining di the Area, maka pihak US dapat bergabung sebagai Observer di organisasi ISA (Pasal 156 ayat 3) atau dapat bergabung sebagai perusahaan kontraktor. Namun jika ingin bergabung sebagai perusahaan kontraktor, maka pihak US harus mendapatkan dukungan dari negara-negara peserta ISA.

Mengenai Deep Seabed Mining di wilayah yurisdiksi nasional Indonesia, sayangnya belum ada undang-undang nasional secara khusus yang mengatur Deep Seabed Mining sehingga aktivitas tersebut di Indonesia belum begitu populer. Hanya saja dasar hukum nasional jika ingin melakukan Deep Seabed Mining dapat menggunakan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Menariknya sebelum Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 diubah, tidak terdapat definisi wilayah pertambangan yang meliputi ruang laut, perairan atau landas kontinen. Namun pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 terdapat ayat tambahan di Pasal 1. Dikatakan dalam Pasal 1 ayat 28a yaitu:

“Wilayah Hukum Pertambangan adalah seluruh ruang darat, ruang laut, termasuk ruang dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah yakni kepulauan Indonesia, tanah di bawah perairan, dan landas kontinen.”

Pasal ini lah yang menurut pendapat penulis dapat memperkuat Indonesia dalam melakukan eksplorasi Deep Seabed Mining di kemudian hari.

Namun bukan berarti semua akan berjalan dengan lancar. Pendapat penulis ini didasarkan pengalaman Indonesia dalam mengklaim wilayah kerja untuk minyak dan gas bumi dimana terdapat blok-blok yang bersengketa dengan negara-negara lain seperti kasus Blok Ambalat (dengan Malaysia) maupun Laut Natuna Utara (dengan Cina). Kasus-kasus tersebut bisa saja di kemudian hari juga dihadapi Indonesia dalam aktivitas Deep Seabed Mining.

Terkait judul artikel ini apakah Indonesia dapat melakukan Deep Seabed Mining di kemudian hari? Menurut penulis sebenarnya Indonesia bisa saja melakukannya mengingat Indonesia merupakan Negara Kepulauan terbesar di dunia dan mempunyai perairan yang cukup luas. Setidaknya jika Indonesia ingin melakukannya dengan tujuan sebagai sumber pertahanan energi nasional harus memperhatikan beberapa aspek yang mana aspek-aspek tersebut menjadi satu kesatuan dengan aspek lingkungan yaitu:

- Aspek hukum baik secara nasional maupun internasional. Peraturan-peraturan nasional yang mengakomodir perlindungan sumber hayati laut serta penegakan hukum (Law Enforcement) yang tegas dan perlu ditingkatkan baik kepada perorangan maupun badan hukum jika terjadi pencemaran lingkungan. Secara internasional, Indonesia perlu mempertegas atau meningkatkan pembuatan perjanjian-perjanjian tapal batas kontinen dengan negara-negara tetangga terlebih dahulu agar tidak terjadi sengketa di kemudian hari.

- Aspek teknologi yang perlu ditingkatkan terutama analisis dampak teknologi tersebut atau pencemaran bagi lingkungan hayati laut. Analisis ini penting agar mengetahui dampak/pencemaran apa saja yang akan dihadapi serta bagaimana mitigasinya.

- Aspek ekonomi yang memadai juga turut berpatisipasi karena aktivitas Deep Seabed Mining memerlukan biaya yang cukup besar terutama dalam menyediakan teknologi serta analisis resiko atau kerugian yang akan dihadapi negara atau perusahaan.

- Aspek Sumber Daya Manusia (SDM) yang mengerti akan analisis-analisis kegiatan di laut. Kualitas management SDM yang bagus baik dari teknisi, hukum, maupun ekonom dan pebisnis akan meningkatkan suksesnya Deep Seabed Mining. Jangan sampai gagalnya proyek Solwara 1 di Papua Nugini terulang akibat kurangnya pemahaman dalam Deep Seabed Mining.

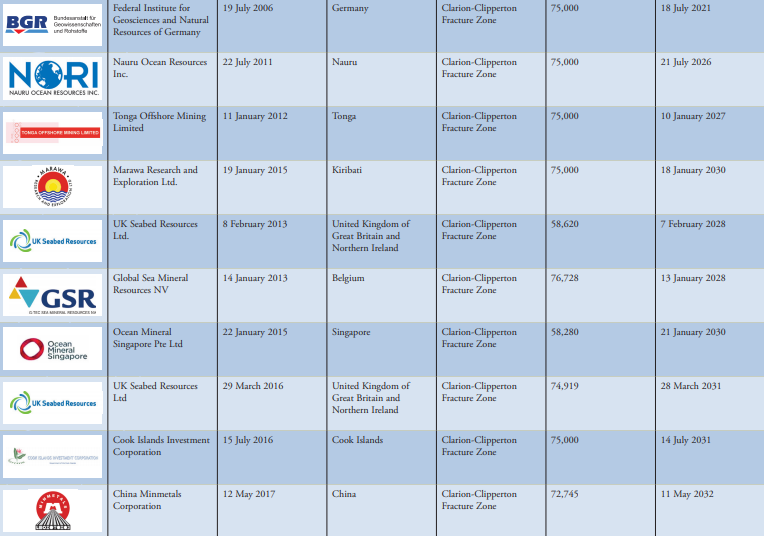

- Aspek bisnis kerja sama antar negara atau perusahaan. Untuk eksplorasi pada Deep Seabed Mining, Indonesia dapat bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan internasional yang kuat secara finansial dan mempunyai kualitas bagus dalam analisis dampak lingkungan laut dan teknologi. Indonesia juga bisa bekerja sama dengan negara-negara yang tidak termasuk dalam anggota ISA terutama jika ingin eksplorasi di the Area seperti dengan US atau Uni Arab Emirates (UAE) atau kerjasama multilateral bersama negara-negara ASEAN terutama dengan negara Singapore yang sukses dalam eksplorasi Deep Seabed Mining di High Seas (Ocean Mineral Singapore Pte.Ltd) serta kerjasama dengan kementerian. Contoh model yang dapat diambil seperti Perusahaan UK Seabed Resources Ltd yang melakukan eksplorasi Deep Seabed Mining di Clarion Clipperton Fracture (CCZ) zone. Perusahaan tersebut merupakan subsidiary dari Lockheed Martin UK. Perusahaan Lockheed Martin UK merupakan dari Lockheed Martin Corporation of United States yang mana bekerja sama juga dengan Departemen Bisnis, Energi dan Strategi Industri Inggris. Namun kerjasama ini tentu perlu pembahasan lebih mendalam lagi bersama stakeholder terkait terutama jika diterapkan dalam Deep Seabed Mining di yurisdiksi nasional mengingat isu kedaulatan negara masih menjadi isu paling penting dipertahankan.

List of Contractors for Polymetallic Nodules at CCZ (Source: https://www.isa.org.jm/publications)

Reference:

- United Nations Convention on the Law of the Sea 1982

- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

- Kusumaatmadja, Mochtar. 1978. Hukum Laut Internasional. Bandung: Bina Cipta.

- Sunyowati, Dina, Enny Narwati. 2019. Buku Ajar Hukum Laut. Surabaya: Airlangga University Press.

- Koschinsky, Andrea, and 9 authors. June 2018. Deep Sea Mining: Potential Environmental, legal, economic, and societal implications–an interdisciplinary research. Integrated Environmental Assessment and Management—Volume 9999, Number 9999—pp. 1–20. Jacob University

- Wood, Michael. 1999. International Seabed Authority: The First Four Years. Max Planck UNYB 3.

- Chin, Andrew and teams. May 2020. Predicting the Impacts of Mining Deep Sea Polymetallic Nodules in the Pacific Ocean (A review of Scientific Literature). Deep Sea Mining Campaign and Mining Watch Canada.

- Nugroho, Arif Satrio dan Ika Riswanti Putranti. 2018. International Seabed Regime in Southeast Asia: The Lack of ASEAN Member States’ Role in Seabed Mining, Indonesian Perspective, Vol. 3, No. 1 (Januari-Juni 2018): 37-51. Universitas Diponegoro.

- https://www.google.com/amp/s/amp.theguardian.com/world/2019/sep/16/collapse-of-png-deep-sea-mining-venture-sparks-calls-for-moratorium (accessed on February 16, 2021)

![]()