Pada periode tahun 1900an, disaat gerakan dekolonialisasi mulai populer dikampanyekan oleh aktivis global, Indonesia sempat meraih popularitas yang tinggi diantara negara-negara berkembang. Pasalnya, pada saat itu Indonesia menjadi salah satu negara yang memprakarsai suatu gerakan pengayom negara kecil, negara berkembang, dan negara yang baru memperoleh kedaulatan nasionalnya paska merdeka dari kolonialisme barat. Gerakan tersebut adalah Non-Aligned Movement atau Gerakan Non-Blok.

Gerakan Non-Blok sendiri lahir pada saat Perang Dingin berlangsung, beriringan dengan runtuhnya sistem kolonial dan meningkatnya intensitas perjuangan kemerdekaan negara-negara Afrika, Asia, serta belahan dunia lain.

Kendati telah memperoleh kemerdekaan, namun sebagian besar negara di Afrika dan Asia masih dibayangi oleh pengaruh negara pemenang Perang Dunia 2, sekaligus inisiator dari lahirnya Perang Dingin, yaitu Amerika Serikat dengan ideologi kapitalismenya yang lebih dikenal sebagai blok barat, dan Uni Soviet dengan ideologi komunismenya sebagai blok timur.

Perang Dingin sendiri memiliki arti penting bagi kedua negara besar tersebut. Bagi Uni Soviet, perang dingin bertujuan untuk menyebarkan ideologi komunisme seluas-luasnya. Sedangkan bagi Amerika Serikat, perang dingin merupakan perang untuk menahan laju penyebaran komunisme sekaligus menekankan peran kapitalisme dan demokrasi dalam tatanan politik global. Dalam hal ini, adanya bentrokan yang terjadi akhirnya juga diikuti persaingan ekonomi, teknologi dan informasi, serta dominasi militer.

Oleh karena itu, demi memutus rantai pengaruh blok barat dan blok timur kepada negara-negara berkembang, Indonesia beserta negara Asia Afrika lainnya memutuskan untuk menginisiasi Gerakan Non-Blok. Gerakan yang memiliki prinsip untuk tidak memihak barat atau timur, tapi berada di tengah keduanya. Sebagaimana yang diutarakan oleh Wakil Presiden pertama Indonesia yaitu Muhammad Hatta, Indonesia dan negara lain dalam Gerakan Non-Blok diibaratkan dengan “mendayung di antara 2 karang.”

Sisi Historis Gerakan Non-Blok

Sejarah Gerakan Non-Blok tentunya tidak lepas dari peran besar Presiden Republik Indonesia pertama yaitu Ir. Soekarno dalam mengkampanyekan hak berdaulat secara nasional bagi negara-negara yang sebelumnya tertindas, khususnya negara-negara Asia dan Afrika. Kampanye global dari Ir. Soekarno kemudian menjadi salah satu alasan kuat pembentukan suatu konferensi yang menggarisbawahi keinginan negara berkembang untuk merdeka dalam menentukan nasibnya sendiri.

Berangkat dari keinginan tersebut, maka diselenggarakanlah Konferensi Asia-Afrika (KAA) di Bandung pada 18-24 April, 1955. KAA pertama yang diselenggarakan di Indonesia tersebut berhasil mengumpulkan sebanyak 29 kepala negara dari benua Asia dan Afrika. Kepala negara dari benua Asia dan Afrika tersebut kemudian duduk dan berdiskusi tentang posisi bersama dalam kontestasi Perang Dingin yang sedang memanas.

Dalam KAA 1955, sebagaimana yang dikutip dari laman resmi Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia tahun 1955, Presiden Soekarno menekankan bahwa Konferensi Asia-Afrika tersebut adalah sebuah “league against imperialism and colonialism ..” serta menegaskan kembali bahwa negara-negara peserta KAA 1955 “.. are free, sovereign and independent as masters in their own house.”

Di sisi yang lain, Gerakan Non-Blok sendiri dibentuk secara resmi 6 tahun kemudian tepatnya pada 1-6 September, 1961 di Belgrade, Yugoslavia. The First Non-Aligned Movement Summit Conference yang dihadiri oleh perwakilan dari 25 negara tersebut sekaligus mengukuhkan beberapa tokoh perjuangan global sebagai founding fathers dari Gerakan Non-Blok. Tokoh-tokoh tersebut diantaranya adalah Presiden Republik Indonesia Ir. Soekarno, Presiden Yugoslavia Josib Broz Tito, Presiden Mesir Gamal Abdel Nasser, Presiden Ghana Kwame Nkrumah, dan Perdana Menteri India Jawaharlal Nehru.

Kendati pembentukan resmi Gerakan Non-Blok diselenggarakan di Yugoslavia, namun James Martin Center for Nonproliferation Studies menyebutkan bahwa diskusi antar kepala negara dalam KAA 1955 di Indonesia merupakan titik utama dalam peta pembentukan Gerakan Non-Blok. Bahkan, 10 Prinsip Bandung yang menjadi hasil dari penyelenggaraan KAA 1955 kemudian diadaptasi menjadi prinsip dasar pembentukan Gerakan Non-Blok.

Kepentingan Gerakan Non-Blok

Sebagai salah satu organisasi internasional baru pada medio tahun 1900an, Gerakan Non-Blok perlu untuk menekankan kepentingan yang dibawa agar masyarakat dapat menilai seberapa besar urgensi dari kepentingan tersebut. Hennie Strydom dalam Max Planck Yearbook of United Nations Law 2007mengklasifikasikan 1 kepentingan besar, diatas kepentingan lain, dari Gerakan Non-Blok, yaitu terkait dengan keamanan global.

Keamanan Global

Dalam perspetif strategi band wagoning, sebagai negara dengan kekuatan kecil, bergabung ke salah satu diantara blok barat dan blok timur akan mengurangi kemungkinan ancaman yang datang. Sebab jika ada ancaman terhadap keamanan nasional, maka negara besar yang menaungi akan membantu mensterilisasi ancaman terhadap negara kecil tersebut.

Apalagi pada saat Perang Dingin, blok barat dan blok timur tertangkap saling pamer keuntungan ekonomi bagi negara yang bergabung dalam kubu mereka masing-masing. Di blok barat, Amerika Serikat menawarkan Marshall Plan, sedangkan di blok timur, Uni Soviet menawarkan Warsaw Pact. Dari program-program tersebut, bipolaritas antara Amerika Serikat dan Uni Soviet membuat mereka selalu berusaha untuk saling mengungguli dalam hal pemberian jaminan keamanan dan ketahanan ekonomi pada negara anggota bloknya.

Kendati demikian, meskipun jaminan keamanan dan ekonomi sudah diberikan, tapi hal tersebut tidak semerta-merta memberikan kedamaian bagi negara kecil. Bahkan di beberapa kasus, aliansi negara terhadap suatu blok saat Perang Dingin malah membawa komplikasi proxy war ke dalam teritori mereka.

Hal ini terjadi karena tidak seperti perang-perang sebelumnya, dalam Perang Dingin, Amerika Serikat dan Uni Soviet tidak berperang secara langsung. Namun mereka memanfaatkan negara-negara satelit dalam bloknya untuk berperang dalam skema proxy wars. Dengan kata lain, sebagai timbal balik dari jaminan keamanan dan ekonomi yang diterima, negara-negara dengan kekuatan kecil di dalam blok harus bersedia digunakan sebagai pion perang negara besar.

Contoh kasus dari kondisi tersebut bisa dilihat dari perang Korea tahun 1950. Sebelum Perang Dingin, Semenanjung Korea adalah teritori yang dikuasai Jepang. Tapi usai kekalahan Jepang pada Perang Dunia 2, maka semua wilayah jajahannya jatuh kepada pemenang perang, termasuk wilayah Semenanjung Korea. Disinilah proxy war di Semenanjung Korea mulai terjadi.

Menurut Robert Jackson, Perang Semenanjung Korea tahun 1950, berawal dari Uni Soviet dan Cina yang mendirikan pemerintahan Komunis di utara. Untuk merespon tindakan tersebut, Amerika Serikat mulai menginvasi dan mendirikan pemerintahan anti-Komunis di selatan. Perang inilah yang akhirnya mempartisi Semenanjung Korea, dari satu negara menjadi 2 negara dengan kultur dan perkembangan yang jauh berbeda.

Meskipun perang tersebut selesai pada tahun 1953 dengan pemisahan Semenanjung Korea menjadi Democratic People’s Republic of Korea di utara dan Republic of Korea di selatan, namun konflik antar kedua negara tersebut masih terasa bahkan hingga kini.

Kondisi seperti inilah yang tidak diinginkan oleh Presiden Soekarno. Sebagai kepala negara dari negara yang baru merdeka, proxy war tentunya akan merusak stabilitas dalam negeri. Restrukturisasi internal paska masa penjajahan dan perasaan berdaulat atas teritori sendiri tentunya juga akan kembali dirampas karena kembalinya kontrol kepentingan negara besar.

Maka dari itu, para kepala negara melalui Gerakan Non-Blok mulai mendorong adanya tatanan baru diluar bipolar. Mereka tidak menginginkan dunia yang hanya mengutamakan kepentingan dari 2 negara besar saja sementara kepentingan dari negara lain dianggap sesuatu yang ‘ekstra’.

Gerakan Non-Blok kemudian secara aktif mempromosikan pendekatan multilateralisme melalui organisasi internasional untuk menciptakan kondisi tanpa perang, khususnya dalam aksi pelucutan senjata nuklir yang saat itu dijadikan sebagai modal perang Amerika Serikat dan Uni Soviet.

Kini, paska berakhirnya Perang Dingin, Gerakan Non-Blok tetap konsisten untuk mengedepankan multirateralisme dan perdamaian global diatas kepentingan individu dan kelompok. Hal inilah yang membuat Gerakan Non-Blok tetap relevan hingga sekarang.

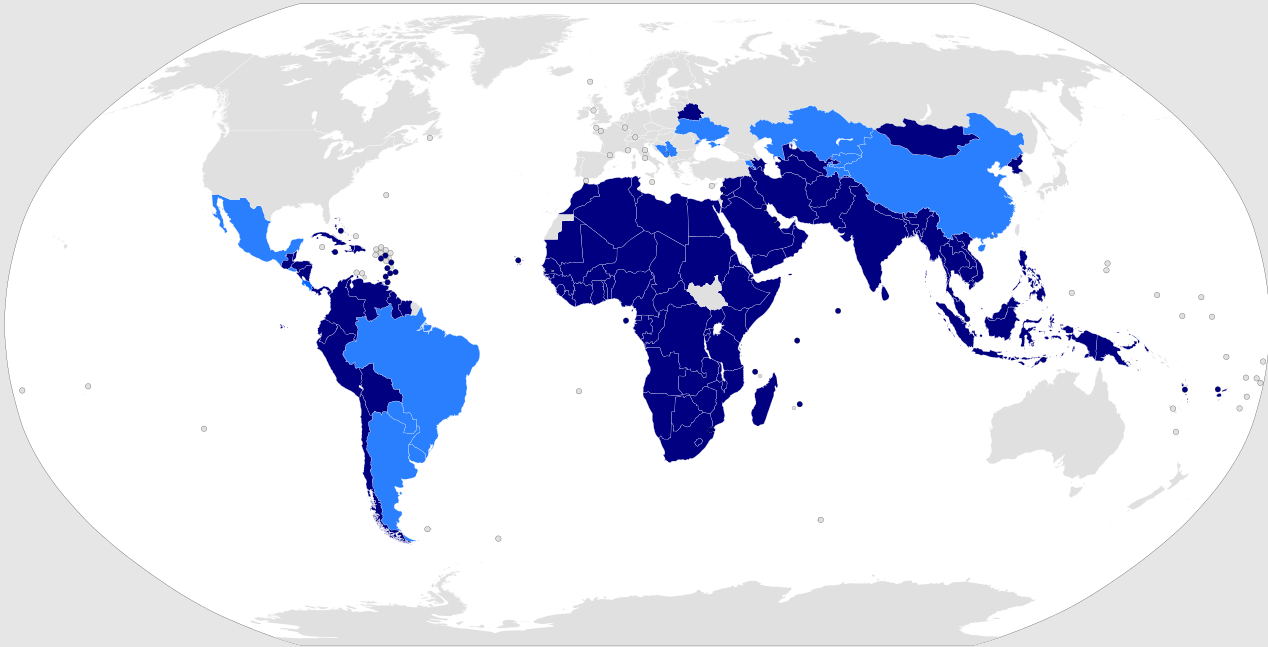

![]()