Saat ini Energi Terbarukan (Renewable Energy) cukup banyak diberitakan di media massa Indonesia. Pemerintah dan para pengusaha bisnis baik bidang energi maupun infrastruktur sedang mempersiapkan aturan dan strategi bisnis Renewable Energy Indonesia. Bahkan masyarakat pun baik dari lembaga / yayasan energi atau lingkungan dan masyarakat biasa ikut memberikan pendapat mengenai Renewable Energy. Ada beberapa faktor yang menyebabkan mengapa Renewable Energy sekarang menjadi “buah bibir” di seluruh kalangan Indonesia. Pertama, daya konsumsi energi di Indonesia cukup meningkat terutama dalam energi konvensional seperti minyak bumi serta batu bara. Namun dikabarkan energi tersebut semakin menipis terutama jika tidak ditemukan cadangan baru di beberapa titik wilayah Indonesia. Kedua, hal tersebut juga mempengaruhi ketidakstabilan harga pasar. Cadangan energi sedikit, namun permintaan dan produksi harus meningkat. Terkadang hal ini yang mempengaruhi adanya import sumber energi. Terakhir yaitu adanya isu pencemaran lingkungan serta perubahan iklim (Climate Change) dimana terjadi peningkatan suhu bumi diatas rata-rata. Faktor-faktor tersebut menjadi isu utama ketahanan energi nasional Indonesia sehingga diperlukan inovasi-inovasi dalam perkembangan Renewable Energy.

Di dunia internasional, konsep Renewable Energy telah diatur dalam Paris Agreement 2015 tentang Climate Change. Memang tidak ada kata Renewable Energy, namun perjanjian ini merupakan suatu kesepakatan dimana setiap negara peserta terikat untuk membatasi kenaikan suhu global di bawah 2° C dari tingkat pra-industrialisasi dan melakukan upaya membatasinya hingga di bawah 1,5° C (Pasal 2 (a)) serta mempersiapkan mitigasi dalam menangani Climate Change. Salah satunya dengan cara meningkatkan perkembangan dan penggunaan Renewable Energy.

Sebagai negara yang juga ingin berkontribusi kepada kehidupan manusia, baik di tingkat nasional maupun internasional, maka negara Indonesia meratifikasi perjanjian tersebut dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan Paris Agreement to the United Nations Framework Convention on Climate Change. Pengesahan ini berdasarkan konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28H ayat 1, dikatakan:

“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.”

Untuk memperdalam, sebelumnya akan ditulis terlebih dahulu apa itu Renewable Energy serta sumber apa saja yang dapat disebut sebagai bagian Renewable Energy. Dari sisi hukum, berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (UU No. 30 / 2007), Renewable Energy didefinisikan dengan kata Energi Terbarukan yang terdapat di dalam Pasal 1 ayat 7, dikatakan:

“Energi terbarukan adalah energi yang berasal dari sumber energi terbarukan.”

Sedangkan apa itu Sumber Energi Terbarukan terdapat di dalam Pasal 1 ayat 6 yang mengatakan:

“Sumber energi terbarukan adalah sumber energi yang dihasilkan dari sumber daya energi yang berkelanjutan jika dikelola dengan baik, antara lain panas bumi, angin, bioenergi, sinar matahari, aliran dan terjunan air, serta gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut.”

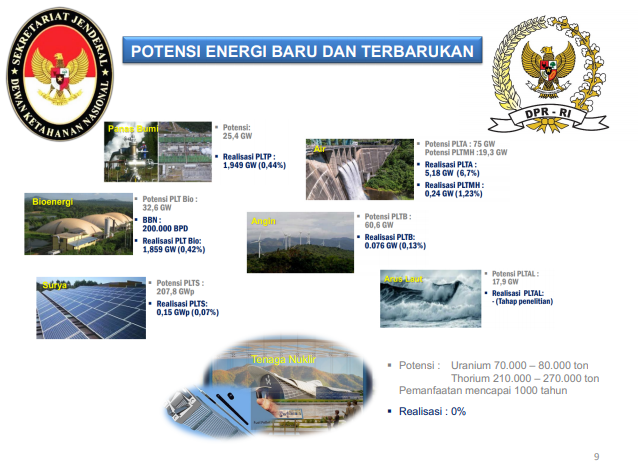

Setidaknya dari definisi tersebut terdapat 6 sumber Renewable Energy yang sedang direalisasikan oleh Indonesia. Ada beberapa energi yang sedang dijalankan dan ada pula yang segera dijalankan seperti energi nuklir. Namun ada juga energi yang belum dijalankan / belum dikembangkan (masih dalam bentuk penelitian). Energi-energi tersebut yaitu:

- Energi panas bumi (Geothermal energy)

- Energi angin (Wind energy)

- Bioenergi (Bioenergy)

- Energi sinar matahari (Solar energy)

- Energi Aliran dan Terjunan Air (Water energy)

- Energi gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut (Marine Energy / Ocean Energy)

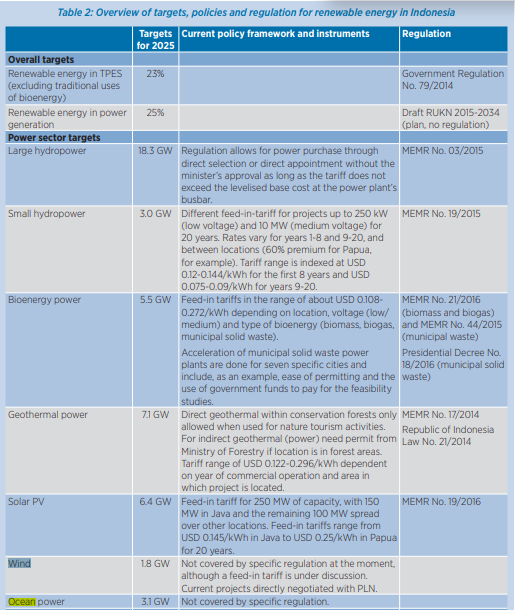

Dari seluruh sumber energi terbarukan yang disebutkan diatas, ada satu sumber yang masih belum dikembangkan sama sekali dan bahkan tidak ada regulasi spesifik yang mengatur mengenai sumber energi tersebut. Sumber yang dimaksud yaitu Marine Energy / Ocean Energy. Hal ini berdasarkan laporan dari badan Dewan Energi Nasional (DEN) tahun 2014, International Renewable Energy Agency (IRENA) yang terakhir pada tahun 2017 serta dalam diskusi perencanaan Rancangan Undang-Undang Energi Baru Terbarukan (RUU EBT) pada September 2020 oleh Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Sekedar informasi, IRENA merupakan badan internasional dibawah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang memfasilitasi kerjasama antar pemerintah, mendorong pengetahuan, serta mempromosikan penggunaan energi terbarukan yang berkelanjutan. Wewenang IRENA terbatas dengan adanya yurisdiksi negara, namun IRENA dapat memberikan arahan atau saran-saran yang diperlukan bagi setiap negara dalam mengembangkan energi terbarukan, kapasitas bangunan yang diperlukan, serta transfer technology. Anggota-anggota IRENA terdiri dari beberapa anggota PBB, maka dari itu Indonesia juga merupakan bagian dari IRENA. Bicara organisasi, di Indonesia sendiri ada suatu dewan yang memberikan nasehat langsung mengenai Renewable Energy. Nama dewan itu adalah Dewan Energi Nasional (DEN). Salah satu tugas utama dewan ini yaitu bertanggung jawab menyusun kebijakan tentang Energi Nasional Indonesia sesuai UU No. 3 / 2007 serta Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2008 tentang Pembentukan Dewan Energi Nasional dan Tata Cara Penyaringan Calon Anggota Dewan Energi Nasional. Namun tugas dewan ini masih dianggap tidak terlalu spesifik karena dewan ini mengurus energi secara umum yaitu memberikan nasehat dan kebijakan juga terhadap energi konvensional. Tidak ada dewan khusus memberikan nasehat mengenai akselerasi Renewable Energy.

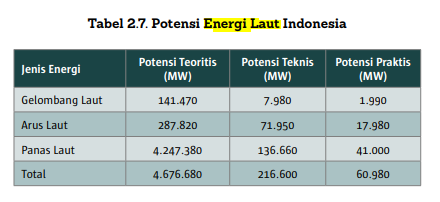

Kembali kepada topik sumber energi, masih menjadi pertanyaan mendalam mengapa Marine Energy masih belum dapat dikembangkan. Jika mengingat sebutan Indonesia sebagai Negara Kepulauan terbesar di dunia, tentu seharusnya Indonesia dapat memanfaatkan dan mengembangkan apa yang sudah disediakan, yaitu laut. Padahal potensi Marine Energy cukup besar. IRENA melaporkan, potensi Marine Energy (terutama tidal) dari total 10 lokasi di Indonesia sekitar 18 GW dimana Kepulauan Riau dan selat Alas di Nusa Tenggara Timur merupakan 2 wilayah penyumbang terbesar dengan mengandung energi 12.6 GW atau sekitar 70% dari total lokasi (Page 47, Paragraph 2, IRENA Report 2017). Sementara pada laporan DEN tahun 2014 dikatakan potensi Ocean Energy yaitu

Namun berdasarkan penelitian awal terdapat beberapa kendala yang mungkin akan dihadapi dan diperlukan penelitian lebih mendalam seperti;

- Resiko tubrukan terhadap turbin;

- Efek kebisingan pada hewan bawah laut;

- Efek Electromagnetic Fields (EMF) yang disebabkan oleh kabel yang membawa listrik ke daratan;

- Perubahan habitat, perilaku, serta genetika sumber daya alam hayati;

- Perubahan pada Oceanographic System seperti sirkulasi air, gelombang dan arus listrik, dan sedimentasi; serta

- Terperangkapnya beberapa hewan pada subsea. mooring system and cable

Dari beberapa masalah tersebut, perlindungan Marine Energy memang belum ada “payung hukum” yang lebih signifikan terutama dunia internasional. Perlindungan hukum internasional yang ada hanya lah Konvensi UNCLOS 1982 dan Paris Agreement 2015. Selain itu payung hukum nasional Indonesia untuk pengembangan Marine Energy hanya UU No. 30 / 2007 serta Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional (PP No. 79 / 2014). Jika ingin membuat peraturan / kebijakan energi laut, penulis berpendapat ada beberapa aspek yang harus diperhatikan.

Hal perhubungan

-

Perlindungan instalasi

Oleh karena instalasi yang akan dipakai adalah instalasi energi canggih dan mempunyai resiko tinggi, maka diperlukan perlindungan terhadap instalasi tersebut. Ada 2 zona yang dapat dipakai dalam peletakan instalasi teknologi Marine Energy yaitu di dalam yurisdiksi negara yaitu Internal Waters, Territorial Sea, Archipelagic Waters dan Economic Exclusive Zone (EEZ) serta di luar yurisdiksi negara yaitu High Seas. Namun terlalu jauh dan rumit jika diletakan di High Seas karena akan ada pembatasan yang cukup signifikan mengingat High Seas merupakan bagian dari Res Communis serta mempunyai kewenangan yang berbeda sehingga pada umumnya negara hanya meletakkan instalasi di dalam yurisdiksi mereka.

Yang sangat perlu diperhatikan yaitu jika instalasi diletakkan di zona EEZ. Jika instalasi diletakkan di zona Internal Waters, Territorial Sea, dan Archipelagic Waters, maka Indonesia mempunyai kedaulatan atas segala aktivitasnya. Namun jika instalasi diletakkan di zona EEZ (dimana wilayah yang letaknya di luar batas laut teritorial dengan maksimum 200 mil) maka akan timbul suatu kendala karena setiap negara hanya mempunyai hak berdaulat. Selain ikan dan sumber daya mineral lainnya, internasional mengizinkan setiap negara dapat memanfaatkan laut EEZ mereka untuk eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan mengatur aktivitas yang menghasilkan produksi energi air, arus, dan angin sesuai Pasal 56 ayat 1 (a) UNCLOS 1982, dikatakan:

“sovereign rights for the purpose of exploring and exploiting, conserving and managing … activities for the economic exploitation and exploration of the zone, such as the production of energy from the water, currents and winds;”

Bahkan negara diperbolehkan untuk membuat izin dan mengatur mengenai konstruksi, operasi serta penggunaan instalasi yang akan digunakan di zona EEZ seperti dikatakan Pasal 60 ayat 1 (b) UNCLOS 1982;

“… have the exclusive right to construct and to authorize and regulate the construction, operation and use of … installations and structures for the purposes provided for in article 56 and other economic purposes…”

Walau telah ada izin internasional, masih jarang sekali negara-negara menggunakan Marine Energy di wilayah EEZ karena pada umumnya negara mengklaim EEZ sebagai hak berdaulat dalam sektor perikanan. Hanya negara Inggris yang diketahui berhasil mengklaim hak berdaulat diatas EEZ nya untuk kegiatan Marine Energy dan Wind Energy dengan mengaturnya dalam Section 84 Energy Act 2004. Di Indonesia sendiri, perizinan dan peraturan di zona EEZ telah lama diatur sebelum konvensi UNCLOS 1982 berlaku efektif. Aturan Indonesia dimuat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif (UU No. 5 / 1983). Oleh karena zona EEZ merupakan wilayah hak berdaulat, sebenarnya negara tetangga juga bisa melakukan aktivitas pemasangan instalasi di zona tersebut. Namun harus berdasarkan izin Indonesia. Biasanya izin yang diberikan yaitu adanya persetujuan / perjanjian internasional terlebih dahulu. Sesuai dalam Pasal 5 ayat 1:

“Dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 4 ayat (2), barang siapa melakukan eksplorasi dan/atau eksploitasi sumber daya alam atau kegiatan-kegiatan lainnya untuk eksplorasi dan/atau eksploitasi ekonomis seperti pembangkitan tenaga dari air, arus dan angin di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, harus berdasarkan izin atau berdasarkan persetujuan / perjanjian internasional dengan Pemerintah Republik Indonesia dan dilaksanakan menurut syarat-syarat yang berlaku secara internasional.”

Timbul pertanyaan bagaimana jika instalasi dipasang di zona EEZ Indonesia yang masih bertumpang tindih? Apakah akan timbul perseteruan wilayah? Bagaimana penegakan hukumnya jika timbul kerusakan pada instalasi akibat adanya pelanggaran hukum? Menurut penulis seharusnya tidak menjadi kendala pemasangan instalasi (apalagi telah dijelaskan instalasi yang dimaksud termasuk instalasi pembangkit energi) di wilayah EEZ yang bersengketa karena Indonesia telah mengaturnya dalam Pasal 3 ayat 2 UU No. 5 / 1983 dengan cara mengambil batas EEZ garis tengah / garis sama jarak antara garis-garis pangkal laut wilayah Indonesia dengan garis-garis pangkal laut negara yang bertumpang tindih. Pasal ini bisa menjadi landasan hukum dan jaminan hukum dalam pemasangan instalasi baik bagi Marine Energy maupun Renewable Energy lainnya yang terkait. Selain itu terdapat ganti rugi bahkan ketentuan pidana yang diatur dalam Ps 9 – 18 UU No. 5 / 1983 apabila terjadi kerusakan pada instalasi akibat adanya tindakan yang merugikan. Namun tetap perlu memperhatikan landas kontinen kedua negara juga mengingat instalansi juga akan menggunakan kabel submarine yang pada umumnya akan diletakkan di dasar laut.

2. Navigasi laut

Oleh karena laut telah lama dipakai sebagai lalu lintas kapal-kapal jauh sebelum adanya perkembangan teknologi pembangkit, maka navigasi laut perlu juga diperhatikan pemerintah.

Dalam hal navigasi laut yang perlu diperhatikan yaitu pada 3 zonasi laut, zona Territorial Sea, Archipelagic Waters, dan EEZ. Selain itu perlu diingat bahwa setiap negara tetap berkewajiban untuk memberikan hak lintas kepada kapal-kapal asing akibat dari adanya prinsip Res Communis yang telah lama dipakai. Ada 3 hak lintas yang diakui yaitu hak lintas damai (Right of Innocent Passage) yang berlaku di Territorial Sea setiap negara, hak lintas transit (Right of Transit Passage) yang berlaku di selat pelayaran internasional (di Indonesia hanya berlaku di selat Malaka dan Selat Singapura), serta hak lintas alur laut kepulauan (Right of Archipelagic Sea Lane Passage) dimana hak ini hanya berlaku bagi negara yang berbentuk Negara Kepulauan (Indonesia mengenalnya dengan wilayah Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI)). Setiap hak-hak tersebut terdapat skema pemisahan alur laut (Traffic Separation Scheme / TSS) demi tercapainya kelancaran dan keselamatan navigasi.

Seperti layaknya kegiatan konstruksi di wilayah daratan, kegiatan konstruksi dan penggunaan instalasi pembangkit Marine Energy pun akan terlihat sama. Jika ada konstruksi dan penggunaan instalasi di wilayah TSS yang telah ditetapkan pemerintah sebelumnya, maka diperlukan suatu perlindungan berbentuk zona keselamatan (Safety Zone). Negara dapat menetapkan Safety Zone untuk melarang atau membatasi navigasi pada wilayah dimana power plant diletakkan. Perlu juga diingat Safety Zone tidak mengubah hak-hak lintas kapal hanya saja akan mengubah TSS. Peletakan Safety Zone ini tentu harus berdasarkan aturan internasional. Khusus safety zone di wilayah EEZ, pada umumnya aturan peletakan Safety Zone ini tidak melebih jarak 500 meter dari letak power plant kecuali jika ada standard dan rekomendasi lain dari organisasi internasional yang terkait seperti International Maritime Organization (IMO) (Ps 60 ayat 5 UNCLOS 1982). Salah satu standard dan rekomendasi mengenai instalasi di laut memakai IMO Resolution A.671(16) tentang Safety Zone dan Safety Navigation pada instalasi lepas pantai (offshore). Jika ada perubahan TSS, maka negara harus memberikan pemberitahuan terlebih dahulu kepada IMO. Tujuannya apakah skema tersebut telah sesuai aturan sehingga dapat dipublikasikan. Selain itu kapal-kapal yang melintas di TSS tersebut tetap wajib mematuhi Safety Zone yang dibuat.

Hal lingkungan

-

Perlindungan sumber daya alam hayati

Sebagaimana telah disebutkan diatas terdapat beberapa kendala terutama pada sumber daya alam hayati laut, maka diperlukan payung hukum untuk melindunginya. Jika terdapat perubahan habitat ikan atau hewan lautnya akibat adanya pemasangan instalasi pembangkit energi, maka dampak akan terasa pada sektor perikanan seperti nelayan dan bahkan pariwisata bahari. Beruntungnya internasional telah mengatur pada perjanjian Convention on Wetlands of International Importance Especially as Waterfowl Habitat dan Indonesia sendiri telah menjadi negara anggota peserta. Selain itu dalam perundang-undangan nasional masih belum terdapat peraturan spesifik mengenai perlindungan habitat hewan laut. Namun jika perencanaan ruang laut dilakukan dengan tepat seperti pemasangan instalasi atau cable submarine pada wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil lain, maka diyakinkan habitat biota laut pun terlindungi dan sektor perikanan dan pariwisata akan terjaga. Hal ini sesuai dengan Pasal 43 ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Cipta Kerja.

2. Perlindungan tata ruang perairan

Terdapat dua alat biasanya yang diletakkan di dasar laut. Pipa laut dan kabel submarine. Terhadap pipa laut, internasional telah mengatur bahwa negara harus mengambil langkah untuk mencegah, mengurangi, dan mengontrol polusi yang diakibatkan rusaknya pipa. Walau diperkirakan kabel submarine tidak akan memberikan polusi yang signifikan, ada baiknya disiapkan beberapa langkah untuk mencegah, mengurangi, dan mengontrol resiko yang mungkin diakibatkan adanya arus listrik yang mengalir, terutama pada sumber daya alam hayati laut sesuai dengan Pasal 79 ayat 2 UNCLOS 1982.

Kesimpulan yang diambil yaitu Marine Energy memang salah satu sumber energi terbarukan yang masih cukup baru dibandingkan sumber-sumber lainnya. Marine Energy tentu akan mempengaruhi beberapa sektor baik perhubungan, perikanan, lingkungan bahkan hingga pariwisata. Namun karena Indonesia mempunyai lautan yang luas, tentu diperlukan Marine Spatial Planning yang tepat dimana planning tersebut akan menghubungkan sektor-sektor terkait baik nasional maupun internasional. Tidak ada salahnya memulai perencanaan tersebut sejak dini agar tercapainya energi bersih pada 2025 dan 2050.

Reference:

- Kusumaatmadja, Mochtar. 1978. Hukum Laut Internasional. Bandung: Bina Cipta.

- Sunyowati, Dina, Enny Narwati. 2019. Buku Ajar Hukum Laut. Surabaya: Airlangga University Press.

- Enrique J. Martínez Pérez. 2017. The Environmental Legal Framework for the Development of Blue Energy in Europe (dalam kumpulan journal The Future of the Law of the Sea Bridging Gaps Between National, Individual and Common Interests, editor Gemma Andreone, Italy). University of Valladolid, Spain.

- Gusman Siswandi. 2017. Marine Renewable Energy, the Law of the Sea and the Marine Environment: An Indonesian Perspective. Padjajaran Journal of International Law.

- Andrea E. Copping. 2020. Potential Environmental Effects of Marine Renewable Energy Development-The State of the Science. Journal Marine Science and Engineering. MDPI.

- Laporan Dewan Energi Nasional 2014.

- IRENA Report: Renewable Energy Roadmap, Renewable Energy Prospects: Indonesia. March 2017

![]()