Pendahuluan

Biopori merupakan salah satu metode sederhana dan ramah lingkungan untuk meningkatkan daya serap air ke dalam tanah. Pada era perubahan iklim dan urbanisasi yang semakin pesat, tantangan pengelolaan air hujan dan pencegahan banjir menjadi semakin kompleks. Banyak area perkotaan mengalami peningkatan laju aliran permukaan (runoff) akibat maraknya permukaan kedap air, seperti aspal dan beton. Kondisi ini tidak hanya meningkatkan risiko banjir, tetapi juga menurunkan kualitas air tanah karena berkurangnya resapan alami. Oleh karena itu, inovasi sederhana seperti penggunaan biopori sangat mendesak untuk diimplementasikan secara masif.

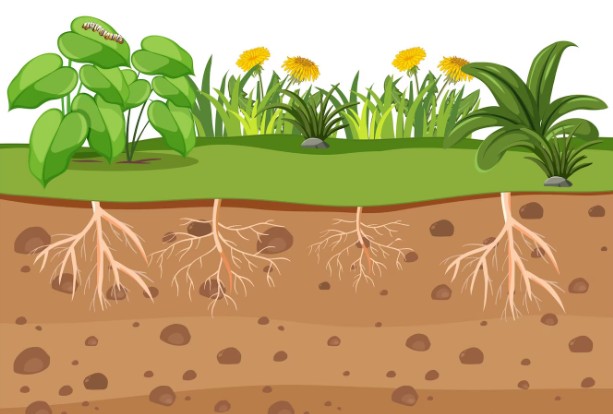

Biopori-lubang silindris kecil yang dibuat secara vertikal ke dalam tanah-bekerja dengan prinsip memanfaatkan organisme tanah serta struktur tanah yang sudah ada untuk memfasilitasi infiltrasi air. Metode ini tidak memerlukan teknologi tinggi maupun biaya besar, sehingga sangat cocok diterapkan di lingkungan perumahan, lahan terbuka, maupun lahan pertanian. Berbagai studi menunjukkan bahwa satu lubang biopori dengan diameter sekitar 10 cm dan kedalaman hingga 100 cm dapat menyerap hingga puluhan liter air hujan dalam sekali terisi, tergantung kondisi tanah dan intensitas hujan.

Artikel ini akan mengupas secara mendalam pengertian, mekanisme kerja, langkah pembuatan, hingga berbagai manfaat biopori, khususnya untuk resapan air. Tulisan ini juga akan membahas tantangan implementasi serta rekomendasi kebijakan dan edukasi masyarakat agar biopori dapat diterapkan secara optimal. Dengan pemahaman yang komprehensif, diharapkan semua pihak-mulai dari individu, komunitas, hingga pemerintah-dapat berperan aktif dalam meningkatkan ketahanan ekologis dan kualitas lingkungan melalui biopori.

1. Pengertian Biopori

1.1 Definisi dan Asal Usul

Biopori berasal dari kata “bio” (kehidupan) dan “pori” (lubang kecil), yang secara harfiah berarti lubang hidup. Lubang ini dibentuk oleh aktivitas organisme hidup, terutama cacing tanah (lihat peran cacing tanah), serta dapat diperluas oleh manusia untuk tujuan konservasi air. Konsep biopori pertama kali dikembangkan di Indonesia pada tahun 2006 melalui penelitian di Institut Pertanian Bogor (IPB) yang menemukan bahwa lubang-lubang kecil ini secara signifikan meningkatkan infiltrasi air ke dalam tanah serta memperbaiki aerasi.

Secara alami, organisme tanah seperti cacing dan rayap menciptakan lubang-lubang kecil (kanal biopori) pada lapisan tanah, yang berfungsi sebagai jalur infiltrasi. Namun, di banyak kawasan, aktivitas fauna tanah ini menurun akibat penggunaan pestisida dan perubahan tata guna lahan. Oleh karena itu, manusia perlu melakukan intervensi dengan membuat lubang biopori secara manual, sehingga fungsi ekologis alamiah dapat kembali dioptimalkan.

1.2 Karakteristik Lubang Biopori

Lubang biopori umumnya memiliki diameter 10-20 cm dan kedalaman mencapai 80-100 cm. Bentuk silindris memudahkan pemasangan pipa pelindung dan alat bor sederhana. Tanah hasil galian disimpan di sekitarnya untuk diolah menjadi kompos-salah satu nilai tambah biopori adalah fungsi pengomposan sisa organik seperti dedaunan, ranting, dan sisa sayuran. Dengan demikian, biopori tidak hanya meningkatkan resapan air, tetapi juga menambah ketersediaan bahan organik yang memperbaiki struktur tanah.

2. Mekanisme Kerja Biopori

2.1 Proses Infiltrasi Air

Ketika hujan turun, air akan mengalir menuju permukaan tanah. Pada kondisi permukaan kedap air, aliran permukaan meningkat, menyebabkan genangan dan banjir. Dengan adanya biopori, air hujan dapat segera masuk ke dalam tanah melalui lubang-lubang tersebut, berkurang aliran permukaannya. Air yang meresap akan masuk ke zona jenuh (phreatic zone) dan meningkatkan cadangan air tanah (groundwater recharge).

2.2 Peran Organisme Tanah

Lubang biopori menyediakan habitat bagi mikroorganisme dan fauna tanah, seperti cacing, rayap, dan mikroba. Kehadiran organisme-organisme ini mempercepat dekomposisi bahan organik yang dimasukkan ke dalam lubang biopori. Hasil dekomposisi menjadi humus, yang memperbaiki struktur tanah, meningkatkan kapasitas menahan air (water holding capacity), dan memfasilitasi infiltrasi lebih lanjut.

3. Proses Pembuatan Lubang Biopori

3.1 Alat dan Bahan

Pembuatan biopori tidak memerlukan alat canggih. Alat bor biopori sederhana-terbuat dari pipa besi berulir-dapat diperoleh dengan biaya rendah atau diproduksi mandiri. Diameter pipa umumnya 10 cm, dengan panjang minimal 1 meter agar dapat menembus lapisan tanah atas hingga zona infiltrasi yang efektif.

Bahan lain yang dibutuhkan adalah tong sampah kecil atau ember sebagai wadah sementara tanah galian, serta ketersediaan bahan organik seperti daun kering, ranting kecil, dan sisa sayuran untuk diisi ke dalam lubang biopori sebagai media kompos.

3.2 Langkah-langkah Praktis

- Penentuan Lokasi: Pilih lokasi yang strategis, misalnya di dekat talang air atau area yang sering tergenang.

- Pengeboran: Gunakan bor manual atau bor listrik untuk membuat lubang silindris vertikal sedalam sekitar 80-100 cm.

- Pembersihan Lubang: Bersihkan bagian dalam lubang dari sisa akar dan batu.

- Pengisian Bahan Organik: Masukkan lapisan bahan organik di dasar lubang, lalu tutup dengan tanah galian agar tidak langsung terbawa air terlalu cepat.

- Pemeliharaan: Setiap kali hujan atau sesuai periode (misalnya sebulan sekali), tambahkan bahan organik baru agar proses kompos terus berlangsung.

4. Manfaat untuk Resapan Air

4.1 Meningkatkan Kapasitas Infiltrasi

Penelitian di berbagai wilayah menunjukkan bahwa tanah dengan lubang biopori mampu menyerap air hingga 10-15 kali lebih banyak dibandingkan tanah tanpa biopori. Hal ini karena lubang memotong lapisan kedap air alami seperti plinthic horizon, sehingga air dapat langsung masuk ke lapisan yang lebih dalam. Peningkatan infiltrasi ini sangat efektif dalam mengurangi genangan dan mempercepat pengosongan genangan pascahujan.

4.2 Mereduksi Risiko Banjir

Dengan menurunnya aliran permukaan, beban air yang mengalir ke saluran drainase kota berkurang, sehingga kapasitas drainase tidak cepat penuh. Secara kumulatif, penerapan biopori dalam skala lingkungan perumahan atau permukiman padat dapat menurunkan frekuensi dan intensitas banjir lokal.

4.3 Memperkuat Cadangan Air Tanah

Air yang berhasil diinfiltrasi akan mengisi kembali lapisan akuifer. Cadangan air tanah yang cukup penting untuk ketahanan air baku, terutama saat musim kemarau. Di banyak daerah, sumur dangkal mengalami penurunan debit akibat overekstraksi, sehingga pemulihan groundwater melalui biopori menjadi sangat bernilai.

5. Manfaat Ekologis Lainnya

5.1 Peningkatan Kesuburan Tanah

Hasil dekomposisi bahan organik di dalam lubang biopori memperkaya tanah dengan humus yang kaya nutrien. Hal ini berkontribusi pada peningkatan kesuburan tanah di sekitarnya, memperbaiki struktur tanah, dan meningkatkan kapasitas retensi air.

5.2 Reduksi Emisi Gas Rumah Kaca

Biopori membantu mengalihkan dekomposisi bahan organik ke dalam tanah, di mana prosesnya lebih terkendali dan mengurangi emisi metana dibandingkan dekomposisi terbuka. Dengan demikian, biopori turut memberikan kontribusi kecil terhadap mitigasi perubahan iklim.

6. Manfaat bagi Pertanian dan Kebun

6.1 Peningkatan Produktivitas Tanaman

Tanah yang kaya humus dan memiliki kapasitas infiltrasi tinggi mendukung pertumbuhan akar yang lebih dalam dan sehat. Akar yang kuat mampu mengakses air dan nutrien lebih efektif, sehingga produktivitas tanaman meningkat baik untuk tanaman pangan maupun hortikultura.

6.2 Efisiensi Penyiraman

Dengan infiltrasi yang baik, air yang disalurkan melalui irigasi tidak mudah menggenang di permukaan. Petani dapat menghemat air irigasi hingga 20-30%, karena sebagian besar air langsung terserap ke zona akar.

7. Dampak Sosial dan Ekonomi

7.1 Pemberdayaan Komunitas

Program biopori sering kali dikaitkan dengan kegiatan gotong royong warga di tingkat RT/RW. Aktivitas bersama ini tidak hanya menciptakan kesadaran lingkungan, tetapi juga memperkuat ikatan sosial dan rasa tanggung jawab bersama terhadap kebersihan dan kesehatan lingkungan.

7.2 Penghematan Anggaran Pemerintah

Dibandingkan pembangunan infrastruktur drainase masif, biopori menawarkan solusi cost-effective dengan investasi minimal. Penerapan biopori di kawasan padat bisa menjadi langkah awal mengurangi beban anggaran pemerintah daerah untuk pengendalian banjir.

8. Tantangan dan Solusi Implementasi Biopori

8.1 Kendala Teknologi dan Pengetahuan

Masih banyak masyarakat yang belum paham tentang teknik pembuatan dan perawatan biopori. Solusinya adalah melalui pelatihan teknis, demonstrasi lapangan, dan penyediaan modul edukasi yang mudah dipahami.

8.2 Kondisi Tanah Tidak Mendukung

Pada tanah yang sangat padat atau berkadar lempung tinggi, lubang biopori cenderung mudah runtuh. Pendekatan adaptif diperlukan, misalnya dengan menambahkan campuran pasir kasar atau menanam tumbuhan penambang (bio-drilling) sebelum pengeboran.

8.3 Perlu Dukungan Kebijakan

Regulasi yang mendukung, seperti insentif bagi rumah tangga yang memasang biopori atau sanksi bagi wilayah yang tidak menjaga daya serap lahan, akan mempercepat adopsi. Integrasi biopori dalam tata ruang kota juga penting agar setiap pembangunan baru diwajibkan menyediakan minimal 10 lubang biopori per 100 m².

9. Studi Kasus dan Praktik Terbaik

9.1 Keberhasilan di Kota Bandung

Di Kota Bandung, gerakan biopori dimulai pada 2012 dan melibatkan ribuan relawan. Hasilnya, banyak titik banjir langganan mengalami penurunan frekuensi genangan hingga 40% dalam tiga tahun pertama. Keberhasilan ini didukung oleh pelibatan sekolah dan organisasi masyarakat setempat dalam sosialisasi dan monitoring rutin.

9.2 Implementasi di Sekolah

Beberapa sekolah dasar telah menerapkan lubang biopori di halaman, sekaligus menjadi bahan ajar praktis bagi siswa. Selain resapan air meningkat, sekolah juga memanfaatkan hasil kompos untuk kebun sekolah, sehingga proses belajar menjadi lebih kontekstual dan menyenangkan.

9.3 Pembelajaran dari Desa Mandiri Air

Di desa-desa dengan ketersediaan air tanah menurun, biopori dipadukan dengan sumur resapan vertikal. Model hibrida ini tidak hanya meningkatkan resapan, tetapi juga mempermudah masyarakat mengakses air bersih pada musim kemarau.

10. Rekomendasi Kebijakan dan Edukasi Masyarakat

10.1 Strategi Pemerintah Daerah

- Peraturan Perundang-undangan: Mewajibkan instalasi biopori pada setiap lahan permukiman baru.

- Insentif Fiskal: Memberi diskon PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) bagi rumah tangga yang rutin memelihara biopori.

- Program Desa/RT Ramah Lingkungan: Mengalokasikan dana desa untuk pelatihan dan pengadaan alat bor biopori.

10.2 Pendekatan Edukasi

- Kurikulum Sekolah: Integrasi materi biopori dalam pelajaran IPA dan PLH (Pendidikan Lingkungan Hidup).

- Media Digital: Penggunaan video tutorial dan aplikasi mobile untuk memonitor kondisi lubang biopori.

- Kampanye Sosial: Kolaborasi dengan influencer dan blogger lingkungan untuk menyebarkan praktik biopori ke khalayak luas.

Kesimpulan

Biopori adalah solusi sederhana, murah, namun sangat efektif untuk meningkatkan resapan air hujan, mengurangi risiko banjir, dan memperkuat cadangan air tanah. Lebih dari itu, biopori memiliki manfaat ekologis seperti peningkatan kesuburan tanah, pengomposan bahan organik, dan kontribusi terhadap mitigasi perubahan iklim. Bagi sektor pertanian, biopori mendukung produktivitas tanaman dan efisiensi penggunaan air irigasi. Secara sosial dan ekonomi, biopori mampu memberdayakan komunitas serta mengurangi beban anggaran pemerintah untuk pengelolaan banjir.

Namun, implementasi biopori masih menghadapi tantangan, mulai dari kurangnya pemahaman teknis hingga kondisi tanah yang tidak mendukung. Solusi yang perlu diambil mencakup pelatihan, kebijakan insentif, serta adaptasi teknologi sesuai karakteristik lahan. Berbagai studi kasus di Bandung, sekolah, dan desa mandiri air membuktikan efektivitas biopori bila dilakukan secara terpadu.

Oleh karena itu, kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, akademisi, dan sektor swasta sangat diperlukan untuk menyebarluaskan praktik biopori. Dengan ini, kita tidak hanya menangani masalah air permukaan, tetapi juga membangun ketahanan lingkungan dan keberlanjutan ekosistem secara menyeluruh. Semoga artikel ini menjadi referensi berguna bagi semua pihak yang ingin mengimplementasikan biopori demi masa depan Indonesia yang lebih hijau dan lestari.

![]()