Pendahuluan

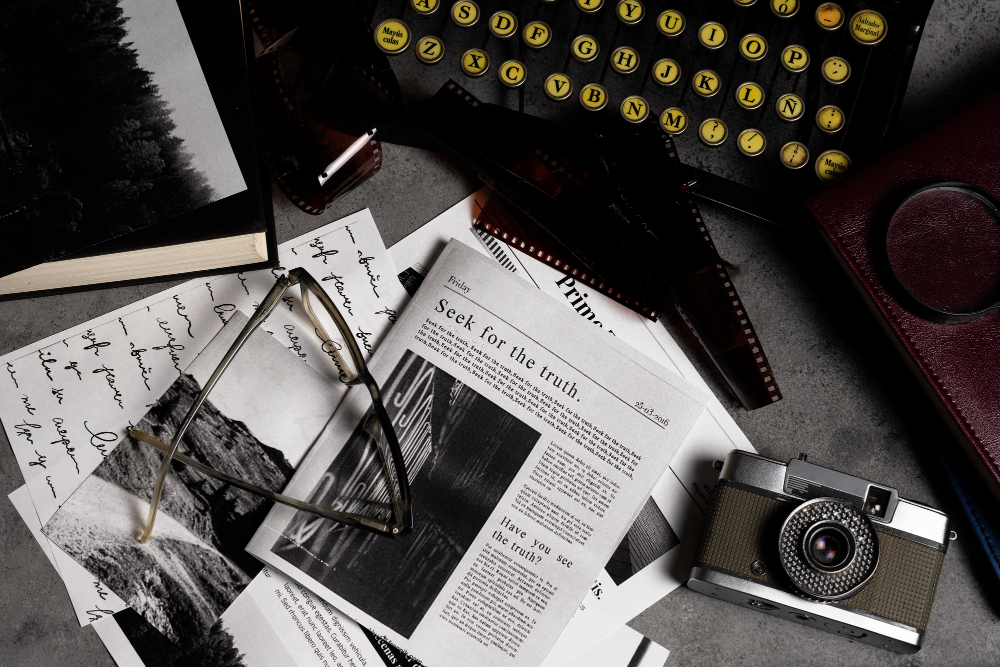

Foto-sekeping gambar yang membeku dalam waktu-sering dipandang sekadar bukti visual atau ilustrasi. Padahal, ketika disusun, didokumentasikan, dan dipelihara sebagai bagian dari koleksi arsip, foto berubah menjadi sumber sejarah yang kaya: ia merekam wujud ruang, relasi sosial, ekspresi budaya, praktik ekonomi, dan bahkan kondisi lingkungan pada satu momen tertentu. Arsip foto bukan hanya soal “apa yang tampak”, tetapi soal konteks pembuatan gambar, siapa fotografernya, siapa subjeknya, tujuan pemotretan, serta rangkaian peristiwa sebelum dan setelah pengambilan gambar.

Tulisan ini menyajikan panduan komprehensif dan terstruktur tentang arsip foto: mengapa foto berharga sebagai sumber sejarah; jenis-jenis foto yang biasa ditemukan di arsip; proses akuisisi, seleksi, dan penilaian nilai historis; teknik pengatalogan dan metadata; langkah konservasi fisik dan digital; isu hak cipta dan etika penggunaan; sampai cara memanfaatkan arsip foto untuk penelitian, pendidikan, dan publikasi. Semua bagian ditulis agar mudah dipahami oleh pustakawan, arsiparis, peneliti, dosen, guru sejarah, kolektor, serta aktivis pelestarian budaya yang ingin menjadikan koleksi fotonya bermanfaat secara ilmiah, edukatif, dan publik. Dengan pengelolaan yang benar, arsip foto akan menjadi warisan kolektif yang membantu generasi kini dan mendatang membaca sejarah dalam nuansa visual yang tak tergantikan.

Sejarah dan Nilai Historis Foto sebagai Arsip

Foto muncul sebagai teknologi visual pada abad ke-19 dan sejak itu berubah dari alat dokumentasi pribadi menjadi media dokumenter sosial-budaya yang sangat berpengaruh. Sebagai arsip, foto menyimpan bukti-bukti material yang tidak dapat direkonstruksi hanya dari teks: rupa arsitektur yang sudah rusak, wajah-wajah orang yang telah tiada, pakaian dan atribut budaya, serta jejak transformasi ruang -misalnya lanskap agraris yang berubah jadi kawasan industri. Nilai historis foto terletak pada kemampuannya menangkap detail yang acap terabaikan dalam narasi tekstual, misalnya sisi emosional, gaya hidup, dan relasi antaraktor sosial.

Nilai historis foto dapat dipahami pada beberapa level.

- Deskriptif: apa yang tampak-objek, tempat, dan waktu (bilamana diketahui).

- Kontekstual: mengapa foto itu diambil, siapa yang mengambil, dan untuk kepentingan apa-ini penting karena foto yang dibuat untuk propaganda memiliki fungsi berbeda dibandingkan foto keluarga atau jurnalistik.

- Interpretatif: apa makna foto dalam kerangka sejarah yang lebih luas-misalnya foto demonstrasi buruh bisa dianalisis untuk memahami mobilisasi politik, simbol-simbol perjuangan, dan peran kelas sosial.

Namun foto juga menantang sejarawan: ia bukan “kebenaran langsung” melainkan representasi. Sudut pandang fotografer, framing, pencahayaan, serta teknik pengambilan bisa mempengaruhi pesan. Karenanya arsiparis dan peneliti harus memeriksa provenance dan metadata: catatan produksi, keterangan dari pemilik, atau sumber penerbitan. Foto yang sama bisa mempunyai narasi berbeda ketika dikontekstualisasikan ulang.

Selain itu, foto sering bertindak sebagai sumber komplementer. Misalnya dalam penyelidikan arsitektur warisan, foto lama membantu merekonstruksi detail ornamen yang hilang; dalam kajian demografi lokal, foto kegiatan pasar merekam jenis perdagangan dan pakaian yang merefleksikan status ekonomi. Institusi budaya-museum, perpustakaan, kantor arsip-mengembangkan koleksi foto yang terkurasi untuk mendukung riset, pameran, dan publikasi populer. Penting pula memahami nilai simbolis foto bagi komunitas: citra leluhur atau ruang adat memiliki makna kultural yang mendalam dan perlu perlakuan sensitif.

Dengan demikian, memahami sejarah dan nilai historis foto menuntut pendekatan historis-kritis: membaca foto tidak hanya sebagai gambar, tetapi sebagai dokumen yang perlu diverifikasi, dikontekstualisasikan, dan diajukan ke dialog historis yang lebih luas.

Tipologi Foto Arsip

Arsip foto tidak homogen -ia terdiri dari beragam jenis yang berasal dari sumber berbeda dan punya fungsi yang berlainan. Mengetahui tipologi memudahkan pengklasifikasian, penilaian nilai, dan menentukan strategi konservasi serta akses. Berikut tipologi umum yang sering ditemui:

- Foto Keluarga / Pribadi

Sering berupa potret, foto acara keluarga, foto rumah atau kebun. Fungsinya dokumenter pribadi, namun bisa menjadi sumber sosial sejarah: mode berpakaian, struktur rumah, tata ruang domestik, dan jejaring keluarga. Keluarga mungkin menyertakan catatan tangan di belakang foto-informasi berharga tentang subjek dan tanggal. - Foto Jurnalistik dan Foto Pers

Mengabadikan peristiwa publik-demo, bencana, politik-dan umumnya dilengkapi caption atau keterangan redaksi. Nilai historiografinya tinggi karena mengabadikan momen publik yang relevan secara sosial. Arsip pers juga menyertakan negataif/slide dan kliping koran. - Foto Perusahaan dan Korporat

Dari foto pabrik, manajemen, hingga dokumentasi kegiatan korporasi. Data ini penting untuk studi ekonomi kawasan, sejarah industri, dan hubungan perusahaan-komunitas. Foto ini sering disimpan oleh arsip perusahaan. - Foto Pemerintah / Arsip Institusi Publik

Dokumentasi proyek publik, pembangunan infrastruktur, sensus, dan kegiatan administrasi. Foto ini kerap memiliki nilai administrasi sekaligus historis-contoh: foto pembangunan jalan, pembukaan jembatan, sertifikasi lahan, dsb. - Foto Budaya dan Etnografi

Dokumentasi praktik adat, ritual, pakaian tradisional, dan arsitektur vernacular. Biasanya dihasilkan oleh antropolog, LSM, atau pemerintah kolonial. Perhatian etis diperlukan karena ini bersinggungan dengan identitas komunitas. - Foto Arsitektur dan Lanskap

Berguna untuk rekonstruksi fisik dan penelitian sejarah kota. Foto lama merekam tata kota, fasad bangunan, dan perubahan penggunaan lahan. - Foto Ilmiah dan Teknik

Dokumentasi eksperimen, peralatan, atau hasil penelitian-terpenting dalam sejarah sains dan teknologi. - Foto Komersial / Iklan

Menunjukkan praktik pemasaran, produk konsumen, dan budaya material-berguna untuk studi konsumsi dan ekonomi. - Foto Satelit dan Aerial

Berupa foto udara/drone/satelit yang merekam perubahan lingkungan, tata guna lahan, dan urbanisasi; sangat bermanfaat untuk kajian lingkungan dan perencanaan. - Negatif, Slide, dan Master File

Arsip sering menyimpan format asli (negatif film, slide, RAW digital). Master ini krusial karena kualitas reproduksi terbaik.

Sumber foto juga beragam: sumbangan masyarakat, pembelian dari kolektor, akuisisi dari arsip lain, atau digital born dari pemindaian. Fungsi arsip foto meliputi dokumentasi, bukti, bahan pendidikan, bahan pameran, dan sumber penelitian. Oleh karena itu pengkategorian awal harus mempertimbangkan provenance dan konteks produksi.

Praktik terbaik dalam tipologi termasuk pencatatan asal (donor), kondisi fisik, format, serta hak penggunaan. Misalnya foto keluarga yang disumbangkan mungkin memiliki hak penerbitan yang dibatasi; sedangkan foto pemerintah umumnya memiliki status hak yang berbeda. Mengetahui tipologi membantu dalam membuat kebijakan akses, prioritas digitalisasi, dan strategi konservasi sesuai nilai serta risiko tiap jenis koleksi.

Proses Akuisisi dan Penilaian Nilai Arsip Foto

Akuisisi koleksi foto adalah pintu gerbang masuknya material ke dalam institusi. Proses ini harus sistematis agar koleksi yang diperoleh memang relevan, otentik, dan dapat dipertanggungjawabkan. Ada tiga jalur utama akuisisi: donasi/sumbangan, pembelian, dan transfer institusional. Setiap jalur menuntut penilaian kepemilikan, residensi hak, dan kondisi fisik.

Langkah awal akuisisi meliputi triage: pemeriksaan cepat untuk menilai nilai potensial, kondisi fisik, dan aspek hukum. Pertanyaan kunci: apakah foto ini relevan dengan mandat institusi? Adakah informasi yang menyertainya (caption, nota tangan)? Siapakah pemilik haknya? Jika donasi, sertakan pernyataan penyerahan hak/ketentuan peminjaman; banyak institusi memakai “deed of gift” yang menjelaskan apa yang disumbangkan dan hak institusi atas materi tersebut.

Penilaian nilai arsip foto membutuhkan kriteria yang jelas:

- Nilai historis: apakah foto merekam peristiwa, tokoh, atau fenomena yang penting dalam sejarah lokal/nasional?

- Nilai informasi: apakah foto mengandung data yang tidak tersedia di sumber lain (mis. detail struktur bangunan, pakaian, atau barang material)?

- Nilai bukti: apakah foto dijadikan bukti administrasi atau hukum (mis. dokumen pelaksanaan proyek)?

- Nilai estetis: beberapa foto memiliki nilai estetika tinggi-karya fotografer terkenal-yang juga perlu dipertimbangkan.

- Nilai kelangkaan: foto yang unik atau satu-satunya di wilayah tertentu memiliki nilai lebih besar.

Penilaian harus mendokumentasikan temuan: ringkasan deskriptif, kondisi fisik, rekomendasi konservasi, dan nilai prioritas untuk digitalisasi. Institusi sering menggunakan skala prioritas (tinggi/menengah/rendah) untuk menentukan urutan konservasi dan digitalisasi.

Aspek hukum penting: clearance hak cipta dan hak pribadi (privacy). Pastikan donor memiliki hak untuk menyerahkan atau institusi memperoleh lisensi penggunaan. Untuk foto lama tanpa pemilik jelas, institusi harus berhati-hati sebelum mempublikasikannya-lakukan due diligence dan simpan catatan upaya verifikasi.

Praktik dokumentasi saat akuisisi:

- Buat form akuisisi yang mencatat metadata awal: deskripsi singkat, tanggal perkiraan, kondisi, label donor, dan persetujuan hukum.

- Ambil foto kondisi koleksi saat diterima sebagai bukti.

- Bila memungkinkan, ambil keterangan lisan atau tertulis dari donor tentang konteks foto-ini menjadi nilai tambah metadata.

Akhirnya, kebijakan akuisisi yang transparan-yang dijabarkan dalam collection development policy-menjamin akuisisi selaras dengan misi institusi, memudahkan penilaian, dan mengurangi risiko pertikaian di kemudian hari. Akuisisi yang baik bukan sekadar menambah kuantitas tetapi meningkatkan kualitas koleksi dan relevansinya sebagai sumber sejarah.

Metode Pengatalogan dan Metadata untuk Foto

Pengatalogan foto adalah proses mendeskripsikan koleksi sehingga dapat ditemukan, dimanfaatkan, dan dianalisis. Metadata adalah kunci: tanpa metadata yang memadai, foto hanya menjadi gambar tak bernama yang sulit dipakai penelitian. Ada tiga lapisan metadata penting: deskriptif, administratif, dan teknis.

1. Metadata Deskriptif

Digunakan untuk pencarian dan pemahaman isi foto. Elemen utama meliputi:

- Judul atau label singkat

- Deskripsi konten (siapa, apa, di mana, kapan, mengapa)

- Kata kunci (topik, lokasi, nama orang, objek)

- Tanggal pengambilan (atau estimasi)

- Nama fotografer atau agen pemotretan

- Sumber/donor koleksiDeskripsi harus ringkas namun informatif; gunakan controlled vocabulary bila perlu (mis. Thesaurus geografis atau AAT-Art & Architecture Thesaurus) agar konsistensi terjaga.

2. Metadata Administratif

Mengatur aspek kepemilikan dan penggunaan:

- Hak cipta dan lisensi (hak publikasi, batas waktu hak)

- Status kepemilikan (donasi, pinjam, lisensi)

- Catatan akuisisi (tanggal masuk, nomor akuisisi, donor)

- Persyaratan akses (restriksi privasi, embargo)

3. Metadata Teknis

Mencatat detail teknis file:

- Format file (TIFF, JPEG, RAW) dan ukuran file

- Resolusi pemindaian (dpi), profil warna, dan metode digitalisasi

- Lokasi penyimpanan fisik (kotak, rak) dan digital (path server)

- Versi master dan salinan derivatif

Standar metadata yang umum digunakan meliputi Dublin Core untuk deskriptif sederhana, IPTC untuk kebutuhan pers, dan PREMIS untuk informasi preservasi. Selain itu, schema khusus seperti METS/ALTO membantu integrasi metadata struktural untuk koleksi besar.

Praktik pengkatalogan yang baik:

- Gunakan controlled vocabularies (nama orang, tempat, subjek) untuk konsistensi.

- Catat tingkat ketidakpastian (mis. tanggal perkiraan “ca. 1930s”) agar pengguna memahami keterbatasan informasi.

- Link antar item: hubungkan foto terkait (seri foto, negafif, versi cetak) menggunakan hubungan relasional di database.

- Sertakan transkrip keterangan bila ada tulisan tangan di balik foto-ini membantu pencarian teks penuh.

- Gunakan unique identifier (mis. ARS-FOTO-000123) untuk setiap objek sehingga mudah direferensikan.

Sistem manajemen arsip foto (Collection Management System atau Digital Asset Management) harus mampu menyimpan metadata ini dan menyediakan antarmuka pencarian yang ramah pengguna. Penggunaan URI untuk entitas (nama orang, tempat) memudahkan interoperabilitas antar-sistem. Dengan metadata yang lengkap dan standar, koleksi foto menjadi dapat diakses, diaudit, dan diintegrasikan ke penelitian lintas-disiplin.

Konservasi Fisik dan Digital Foto

Konservasi foto meliputi pendekatan fisik untuk benda asli dan strategi digital untuk memastikan akses jangka panjang. Kedua ranah saling terkait: kualitas digitalisasi bergantung pada kondisi fisik master, dan strategi preservasi digital membutuhkan penyimpanan master berkualitas tinggi.

Konservasi Fisik

Foto cetak, negatif film, dan slide rentan terhadap degradasi: pudar, jamur, retak, atau kerusakan kimia. Langkah dasar konservasi fisik:

- Penanganan yang benar: gunakan sarung tangan tanpa serat (nitril atau kapas yang bersih) saat memegang foto; hindari menyentuh bagian permukaan gambar; pegang dari tepi.

- Penyimpanan: simpan dalam kotak asaman-free, folder tanpa asam, atau sleeves polyester (Mylar) untuk perlindungan. Jaga suhu dan kelembaban stabil (umumnya 18-22°C dan RH 30-50%). Lindungi dari cahaya langsung.

- Kondisi darurat: siapkan protokol penyelamatan bila terjadi banjir atau kebakaran-mis. isolasi barang basah dan pengeringan profesional.

- Restorasi konservatif: tindakan restorasi harus minimal dan terdokumentasi. Gunakan konservator tersertifikasi untuk perbaikan fisik (perbaikan robekan, stabilisasi emulsi).

Konservasi Digital (Digital Preservation)

Digitalisasi adalah langkah penting untuk konservasi akses; namun file digital perlu strategi preservasi agar tidak hilang karena obsolescence atau kerusakan media:

- Master file berkualitas tinggi: simpan master TIFF 16-bit atau RAW dengan resolusi tinggi (mis. 600 dpi untuk cetak foto) untuk keperluan reproduksi. Buat file derivatif (JPEG, PNG) untuk akses.

- Metadata preservasi: sertakan PREMIS metadata untuk merekam sejarah digital (siapa yang melakukan digitalisasi, perangkat, versi).

- Backup dan redundansi: terapkan prinsip 3-2-1 (tiga salinan, dua media berbeda, satu offsite). Gunakan storage on-site + cloud + offline tape/cold storage.

- Checksum dan integritas file: gunakan checksum (MD5/SHA) untuk memantau korupsi bit; lakukan pemeriksaan berkala.

- Format sustainability: pilih format yang tahan lama (TIFF/PNG untuk gambar, bukan format proprietari yang raw) dan rencanakan migrasi format bila diperlukan.

- Kontrol akses: terapkan repository dengan autentikasi untuk mengelola penggunaan file master dan versi publik.

Prioritas Konservasi

Institusi sering membuat daftar prioritas: item berharga tinggi, item paling rentan, dan item yang sering diminta publik. Sumber daya yang terbatas memerlukan penentuan prioritas berdasarkan nilai historis dan kondisi fisik.

Dokumentasi Konservasi

Semua tindakan konservasi harus didokumentasikan: kondisi awal, tindakan yang diambil, bahan yang digunakan, dan rekomendasi perawatan selanjutnya. Catatan ini merupakan bagian dari metadata administratif.

Dengan pendekatan integratif-merawat benda fisik dan menjaga rekaman digital-institusi dapat mempertahankan integritas koleksi foto sekaligus menyediakan akses yang lebih luas tanpa mengorbankan keamanan master fisik.

Akses, Hak Cipta, dan Etika Penggunaan Foto Arsip

Akses terbuka terhadap koleksi foto meningkatkan manfaat sosial dan ilmiah, namun harus diimbangi dengan perlindungan hak cipta dan etika. Institusi pengelola perlu menyeimbangkan keterbukaan akses dengan kewajiban hukum dan moral.

Hak Cipta dan Hak Terkait

Foto sebagai karya kreatif umumnya dilindungi hak cipta. Elemen penting:

- Identifikasi pemegang hak: fotografer, pewaris, atau lembaga penerbit. Catat masa berlaku hak; banyak yurisdiksi hak cipta berlaku sepanjang hidup pencipta plus sejumlah tahun tertentu (mis. 50-70 tahun).

- Lisensi penggunaan: tentukan jenis lisensi yang diberikan kepada pemohon (non-komersial, pendidikan, komersial) serta biaya lisensi bila berlaku.

- Penggunaan yang diizinkan: beberapa foto pemerintah mungkin berstatus domain publik; namun foto yang diambil oleh pegawai negara belum otomatis domain publik di semua negara-cek regulasi lokal.

- Moral rights: hak untuk diakui sebagai pencipta dan menolak distorsi karya kadang tak bisa dialihkan.

Etika Penggunaan

- Konteks dan sensitivitas: foto yang menampilkan korban bencana, adegan kekerasan, atau ritual adat harus diperlakukan sensitif. Cari persetujuan komunitas atau keluarga bila akan dipublikasikan secara luas.

- Representasi dan restitusi: foto komunitas adat mungkin mempunyai nilai budaya dan spiritual; akses publik yang merendahkan bisa merugikan. Pertimbangkan mekanisme restitusi-mis. membatasi akses tertentu atau mengembalikan master ke komunitas.

- Attribution: selalu cantumkan kredit foto (fotografer, koleksi, institusi) sesuai permintaan pemegang hak.

- Privacy: foto orang hidup yang menampilkan wajah dan data pribadi mungkin harus dibatasi untuk melindungi privasi individu-terutama untuk penggunaan komersial.

Kebijakan Akses Institusi

Institusi perlu menyiapkan collection access policy yang jelas:

- Prosedur permohonan reproduksi (form, waktu proses, biaya)

- Ketentuan penggunaan online (DC-licensing atau Creative Commons jika relevan)

- Aturan bagi peneliti (akses fisik vs digital, hak reproduksi)

- Mekanisme pengelolaan klaim hak (how to handle claims of ownership)

Open Access vs Controlled Access

Beberapa institusi memilih model hybrid: publikasi koleksi berusia tua atau domain publik sementara materi sensitif atau hak cipta aktif diberi akses terbatas. Creative Commons bisa dipakai untuk mempermudah penggunaan sementara menjaga hak moral.

Dengan kebijakan hak dan etika yang jelas serta proses permohonan yang transparan, institusi melindungi koleksi dan subjek foto, sekaligus membuka jalan bagi penggunaan yang bertanggung jawab-baik untuk penelitian, pendidikan, maupun publikasi.

Memanfaatkan Arsip Foto untuk Penelitian, Pendidikan, dan Publikasi

Arsip foto bukan kumpulan pasif-ketika dipakai untuk penelitian, pendidikan, atau pameran, ia menjadi sumber pengetahuan yang hidup. Memaksimalkan kegunaan foto memerlukan strategi kuratorial, integrasi metadata, dan kolaborasi lintas-disiplin.

Untuk Penelitian

- Sumber primer visual: sejarawan, antropolog, geografer, dan arkeolog memanfaatkan foto sebagai bukti primer. Foto bisa dipakai untuk studi komparatif (perubahan lanskap), analisis ikonografi (simbol-simbol politik), atau studi mikro-histori.

- Metode analisis: visual analysis, prosopography (untuk studi jejaring sosial), atau geo-referencing (mengaitkan foto ke koordinat) memperkaya penelitian. Kombinasi foto dengan dokumen tekstual (arsip surat, laporan) menghasilkan narasi yang lebih kuat.

- Digital humanities: teknik TEI markup, tagging wajah (face recognition with caution), dan crowdsourcing transkrip membuka peluang penelitian skala besar.

Untuk Pendidikan

- Sumber ajar: guru sejarah bisa menggunakan foto sebagai stimulasi diskusi-mendorong murid membaca konteks sosial, identifikasi sumber bias, dan membangun keterampilan kritik sumber.

- Proyek berbasis sumber: siswa dapat diminta membuat mini-research atau pameran kelas berdasarkan koleksi lokal. Hal ini meningkatkan literasi sejarah visual.

- Open educational resources: menyediakan foto berlisensi untuk pendidikan memperluas jangkauan dan memberi materi otentik bagi pengajaran.

Untuk Pameran dan Publikasi

- Pameran tematik: kurasi cerita lewat foto-mis. “Perubahan Kota X 1950-2020”-menghubungkan publik dengan sejarah lokal. Narasi pameran harus menyertakan keterangan kontekstual dan penjelasan metodologis.

- Publikasi populer dan ilmiah: foto dapat dipakai untuk memperkaya buku sejarah populer, artikel jurnal, dan material multimedia. Pastikan hak cipta dan atribusi diatur.

- Digital storytelling: membuat narasi interaktif (web stories, timeline) memadukan foto dengan audio, teks, dan peta-meningkatkan engagement audiens.

Kolaborasi dan Partisipasi Publik

- Crowdsourcing: mengajak publik untuk membantu memberi label (tag) wajah, tempat, atau tanggal pada foto lama. Ini mempercepat pengayaan metadata dan melibatkan komunitas.

- Kemitraan penelitian: institusi arsip bisa bermitra dengan universitas untuk proyek analitik besar-mis. mapping visual heritage atau studi longitudinal.

- Community-based curation: melibatkan komunitas asal foto dalam menafsirkan dan memutuskan penggunaan foto, khususnya yang sensitif.

Dengan pendekatan kuratorial yang cermat dan integrasi teknologi, arsip foto tidak hanya mendukung penelitian akademis tetapi juga memperkaya pendidikan publik dan pengalaman budaya yang lebih luas.

Digitalisasi, Sistem Manajemen Arsip Foto, dan Teknologi Baru

Digitalisasi membuka peluang baru: akses luas, preservasi, dan analitik yang sebelumnya tak terbayangkan. Namun teknologi juga menuntut strategi, sumber daya, dan kebijakan yang matang.

Tahapan Digitalisasi

- Assessment & Prioritization: tentukan koleksi yang diprioritaskan (nilai tinggi, kondisi buruk, permintaan publik).

- Standar Digitalisasi: tetapkan resolusi (mis. 600 dpi untuk cetak foto), format master (TIFF), dan profil warna. Dokumentasikan proses (operator, perangkat, setting).

- Quality Control: lakukan pengecekan kualitas (sharpness, warna, crop) dan metadata awal sebelum publikasi.

- Penyimpanan & Backup: master disimpan di storage redundan; salinan akses (JPEG) dipublikasikan di portal.

- Integrasi Metadata: masukkan metadata deskriptif, administratif, dan teknis ke repository.

Sistem Manajemen (DAMS/Digital Asset Management System)

Sistem DAMS / Collection Management memfasilitasi penyimpanan, pencarian, dan distribusi. Fitur penting:

- Pencarian penuh (full-text) termasuk transkrip tulisan pada foto.

- Kemampuan untuk menampung berbagai format (gambar, audio, video).

- Kontrol akses granular (public, researcher, restricted).

- API untuk integrasi ke portal web, aplikasi mobile, dan sistem lain.

- Logging aktivitas akses untuk audit.

Teknologi Baru yang Relevan

- OCR & Handwriting Recognition: mengenali teks cetak atau tulisan tangan pada label foto atau caption.

- Geo-referencing & GIS Integration: mengaitkan foto ke koordinat peta untuk pembuatan peta historis interaktif.

- Computer Vision & Face Recognition (dengan pertimbangan etis): membantu identifikasi subjek yang sering muncul; perlu regulasi terkait privasi.

- Crowdsourcing Platforms: memungkinkan publik memberi transkrip, tag lokasi, atau menandai wajah.

- Linked Open Data (LOD): menghubungkan entitas (orang, tempat) ke sumber lain di web semantik untuk memperkaya konteks.

- Blockchain untuk Provenance: eksperimen menggunakan blockchain untuk merekam provenance dan mencegah pemalsuan metadata-meski implementasi masih dalam tahap eksplorasi.

Tantangan Digitalisasi

- Biaya: perangkat, storage, dan SDM memerlukan investasi.

- Sustainability: setelah digitalisasi, butuh komitmen untuk preservasi digital secara berkelanjutan.

- Standarisasi: berbagai institusi memakai standar berbeda; harmonisasi mempermudah interoperability.

- Etika teknologi: face recognition dapat memicu isu privasi; kebijakan ketat harus mengatur penggunaannya.

Investasi pada teknologi harus diimbangi kebijakan yang meyakinkan: format master, standar metadata, kebijakan akses, dan rencana finansial jangka panjang. Ketika dijalankan dengan baik, digitalisasi mengubah arsip foto menjadi basis data yang hidup untuk penelitian, pendidikan, dan kenangan kolektif.

Studi Kasus: Praktik Baik Pengelolaan Arsip Foto di Institusi

Menelaah studi kasus institusi yang berhasil mengelola arsip foto memberi pelajaran praktis. Berikut beberapa praktik baik yang umum ditemui di arsip, museum, dan perpustakaan terkemuka, disesuaikan ke konteks institusi kecil hingga menengah.

1. Kebijakan Akuisisi Jelas dan Terpublikasi

Institusi yang berhasil memiliki collection development policy yang mendefinisikan kriteria akuisisi, prosedur donasi, dan perlakuan hukum. Kebijakan ini membantu menolak akuisisi yang tidak relevan atau berisiko.

2. Program Digitalisasi Bertahap dan Prioritas

Banyak institusi memulai dengan pilot: digitalisasi 1.000 foto bernilai tinggi sebagai bukti konsep. Pilot ini menunjukkan kebutuhan storage, waktu per item, dan workflow-kemudian skala diikuti dengan pendanaan. Prioritas sering diberikan pada item rentan dan paling banyak diminta.

3. Kolaborasi dengan Komunitas

Praktik baik melibatkan komunitas asal foto: pengumpulan kisah lisan (oral history) untuk melengkapi metadata, serta penyusunan pameran komunal yang memberi voice kepada pemilik foto. Inklusi ini meningkatkan legitimasi dan penggunaan koleksi.

4. Integrasi Metadata dan Portal Publik

Institusi yang sukses menyediakan portal online dengan metadata lengkap, fungsi search yang baik, dan API untuk penelitian. Mereka juga menyediakan fitur “request digitization” agar pengguna dapat memesan digitalisasi item yang belum dipublikasikan.

5. Pelatihan Staf dan Keterlibatan Mahasiswa

Keterbatasan SDM diatasi dengan program magang, kolaborasi dengan jurusan arsip/perpustakaan, dan workshop konservasi. Ini memperbesar kapasitas teknis tanpa beban biaya penuh.

6. Model Pembiayaan Inovatif

Beberapa institusi memakai model mixed funding: hibah awal untuk digitalisasi, biaya lisensi untuk penggunaan komersial, dan crowdfunding untuk proyek tematik. Transparansi penggunaan dana meningkatkan dukungan publik.

7. Kebijakan Etika dan Hak yang Jelas

Kebijakan yang menangani foto sensitif, permintaan restitusi, dan pengakuan hak komunitas membuat institusi lebih responsif bila masalah muncul.

Contoh Implementasi Spesifik

- Sebuah arsip daerah memulai proyek “Foto Kota Lama” yang melibatkan relawan untuk memindai album keluarga lokal. Mereka mengadakan acara pemindaian mobile di balai desa dan mengumpulkan narasi lisan.

- Museum etnografi menyusun protokol FPIC untuk koleksi foto adat-setiap foto yang diakses publik harus mendapat persetujuan komunitas atau disensor bila sensitif.

- Perpustakaan besar mengimplementasikan DAMS dengan API sehingga peneliti dapat memanggil gambar ke analisis GIS.

Pelajaran kunci: pengelolaan arsip foto yang sukses adalah kombinasi kebijakan yang jelas, partisipasi komunitas, pendekatan bertahap, dan penggunaan teknologi yang etis. Institusi kecil dapat meniru praktik ini dalam skala lebih kecil, menekankan dokumentasi proses, dan membangun kapabilitas lewat kemitraan.

Kesimpulan

Arsip foto jauh lebih dari koleksi gambar-mereka adalah sumber sejarah yang kaya, multifaset, dan tak tergantikan dalam merekonstruksi masa lalu. Mengelola arsip foto dengan baik memerlukan pendekatan holistik: akuisisi yang etis, katalogisasi metadata yang standar, konservasi fisik dan digital yang matang, kebijakan hak dan etika yang jelas, serta strategi pemanfaatan untuk penelitian, pendidikan, dan publik. Digitalisasi dan teknologi baru membuka peluang akses dan analitik, tetapi juga menuntut kebijakan preservasi dan perlindungan privasi.

Bagi institusi dan komunitas yang memiliki koleksi foto, investasi dalam standar kerja-collection policy, workflow digitalisasi, sistem manajemen, dan pelatihan SDM-bernilai jangka panjang. Partisipasi masyarakat dan keterlibatan pemilik asli foto menambah konteks serta legitimasi. Dengan sikap yang sensitif terhadap aspek hukum dan budaya, serta komitmen pada dokumentasi dan preservasi, arsip foto dapat berfungsi sebagai jendela sejarah yang memberdayakan peneliti, mendidik publik, dan menjaga memori kolektif generasi mendatang.

![]()