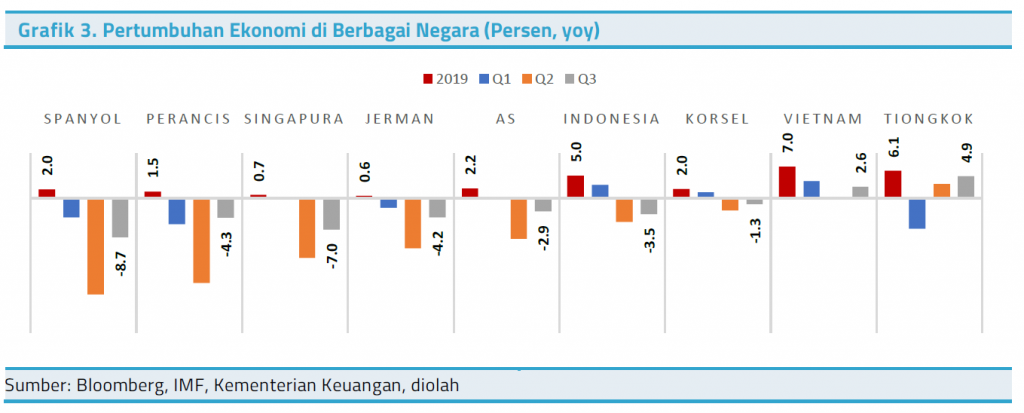

Indonesia sedang darurat bencana. Sejumlah bencana menimpa negara kita dalam waktu hampir bersamaan. Naasnya, musibah ini terjadi disaat negara kita sedang melakukan pemulihan ekonomi akibat hantaman badai COVID-19 yang meluluhlantakan setiap sektor. Pada triwulan III tahun 2020 pertumbuhan ekonomi negara kita menunjukkan pertumbuhan kearah yang positif, yaitu naik sebesar 5,05 persen dari triwulan II. Tren ini juga ditunjukkan oleh negara-negara lain seperti Spanyol, Perancis, Singapura, Jerman, AS dan Korsel. Kecuali Vietnam dan Tiongkok yang sudah mulai menunjukkan pertumbuhan yang positif.

Keberhasilan pemerintah dalam memulai pemulihan ekonomi merupakan buah hasil dari program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Pada periode pertama saja dana yang dikeluarkan untuk progam ini sudah menguras kantong pemerintah sebesar 695,2 triliun rupiah. Belum lagi yang akan dikeluarkan pada periode kedua tahun 2021 yang sudah dianggarkan sebesar 403,9 triliun rupiah. Terlebih adanya bencana yang saat ini menimpa negara kita, juga butuh uluran tangan pemerintah. Berdasarkan APBN tahun 2021 anggaran untuk ketahanan bencana adalah sebesar 562,71 miliar rupiah. Dana tersebut diberikan kepada BNPB selaku institusi pemerintah yang bertugas menanggulangi bencana di Indonesia. Dana yang diberikan kepada BNPB tentunya sebagiannya akan disalurkan untuk membantu penanggulangan bencana yang saat ini menimpa negara kita. Salah satunya banjir bandang di Provinsi Kalimantan Selatan.

Menurut pengamat lingkungan, banjir di Provinsi Kalimantan Selatan saat ini merupakan banjir terbesar yang pernah ada di provinsi tersebut. Banjir yang telah menggenangi kurang lebih 170 ribu hektar lahan tersebut telah menewaskan 15 orang. Sebanyak 24.379 rumah warga terendam air dan 39.549 warga mengungsi. Totalnya ada sepuluh kabupaten yang tertimpa banjir. Banjir tersebut berasal dari luapan saluran air akibat curah hujan yang tinggi selama beberapa hari terakhir. Menurut Jasyanto humas Lapan, bahwa hujan telah berlangsung selama dua hari dengan intensitas yang tinggi di beberapa kabupaten terdampak.

Sumber : tekno.tempo.co/ ANTARA FOTO/Bayu Pratama S.

Kemampuan tanah dalam menyerap air hujan yang semakin berkurang atau disebut erosi merupakan penyebab saluran air meluap sehingga mengakibatkan banjir di bagian hilir (pemukiman warga). Terjadinya erosi tersebut dikarenakan semakin berkurangnya lahan hutan primer, hutan sekunder, sawah dan semak belukar selama kurun waktu sepuluh tahun terakhir. Penyebabnya karena penebangan pohon untuk dijual kayunya dan alih fungsi lahan untuk kegiatan pertambangan atau perkebunan.

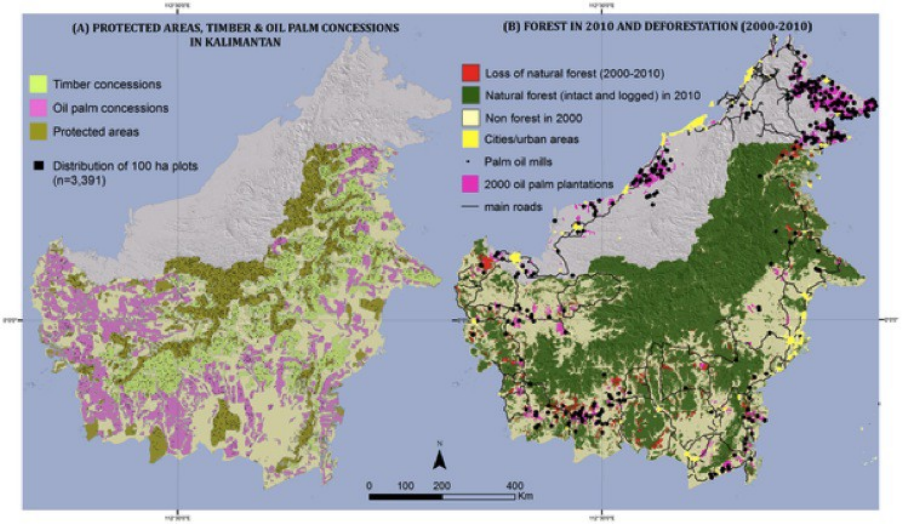

Berdasarkan pantauan satelit dari tahun sebelum 2000 hingga tahun 2016 terlihat bahwa alih fungsi lahan hutan menjadi non hutan atau deforestasisasi di Kalimantan meningkat begitu pesat. Termasuk di Provinsi Kalimantan Selatan yang hanya tinggal menyisakan sedikit lahan hutan seperti yang terlihat pada warna hijau di bawah ini.

Sumber: https://www.eyesontheforest.or.id/backgrounders/kalimantan

Banyaknya kegiatan deforetasisasi di Kalimantan yang dilakukan sebelum tahun 2000, penyebabnya karena kebijakan pemerintah yang memberi lampu hijau terhadap kegiatan ini. Tepatnya pada masa orde baru. Pada masa ini pemerintah mengizinkan kegiatan ekspor kayu gelondongan, sehingga menyebabkan eksploitasi hutan secara besar-besaran di Kalimantan. Dampaknya terhadap perekonomian masyarakat memang signifikan. Perekonomian masyarakat mengalami transformasi dari yang awalnya petani ladang, nelayan dan berkebun, berubah menjadi penjual kayu gelondongan yang memiliki nilai jual yang tinggi. Seiring dengan berjalannya waktu, krisis moneter tahun 97/98 menyebabkan perusahaan eksportir kayu gelondongan mengalami pailit. Setelah reformasi, bergantinya kursi kepresidenan merubah kegiatan deforestasasi di Kalimantan. Tahun 2005-2007 pemerintah membuat program sawit sejuta hektar. Program ini yang menginisiasi pemerintah Provinsi Kalimantan untuk ikut serta dalam mensukseskan program tersebut. Program ini kemudian mengakibatkan konsesi lahan sawit di Kalimantan semakin meluas seperti yang terlihat pada warna merah muda pada peta spasial berikut.

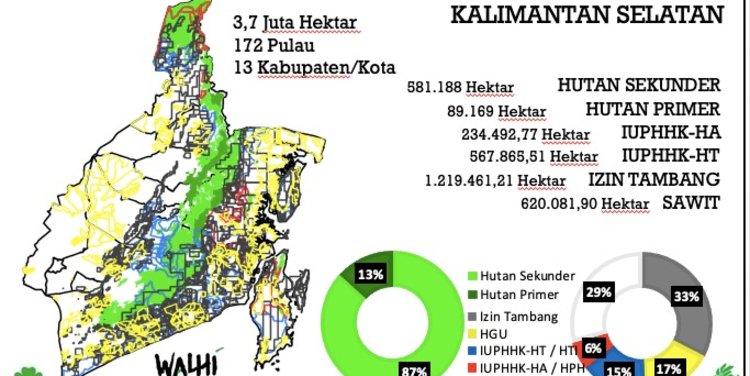

Khusus untuk Provinsi Kalimantan Selatan, lahan sawit telah mencapai 620 ribu hektar atau 29% dari total keseluruhan luas wilayah. Luas ini melebihi hutan sekunder dan hutan primer, namun masih kalah luas jika dibandingkan dengan luas lahan untuk pertambangan seperti yang terlihat pada peta spasial berikut.

Kontribusi Komoditas Sawit Terhadap Perekonomian

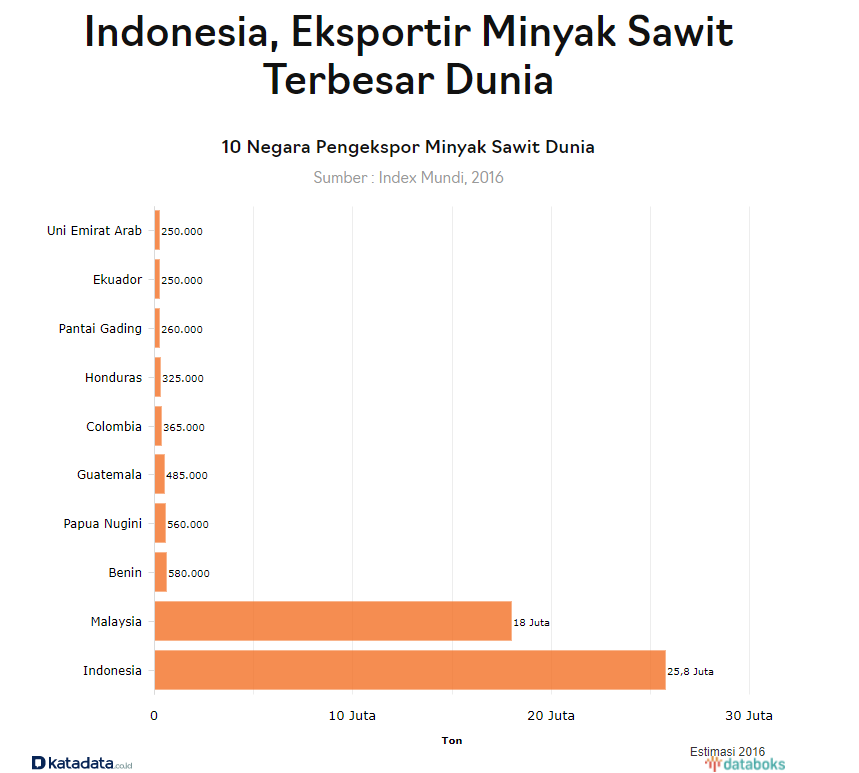

Potensi nilai ekonomi yang tinggi pada komoditas sawit menjadi faktor utama meluasnya konsesi lahan perkebunan sawit di Kalimantan. Hal ini terbukti dari beberapa produk turunan yang dapat dihasilkan dari komoditas yang satu ini. Diantaranya adalah minyak goreng, bahan baku margarin, bahan baku industri kosmetik (Kementerian Industri, 2017), saus salad, pelumas, cokelat, keju, bahan biogas dan biodiesel (Khatun,et.al, 2017). Nilai ekspor yang tinggi juga menjadi ciri khas komoditas sawit. Di musim pandemi COVID-19 saja, tepatnya bulan Juli 2020 nilai ekspor produk minyak sawit mencapai USD 1,868 miliar atau sebesar 13,6% dari nilai ekspor nasional. Nilai ini naik dari bulan sebelumnya yang tercatat naik sebesar USD 244 juta. Sawit juga termasuk dalam komoditas ekspor utama Indonesia ke Eropa. Tercatat ada sebanyak lebih dari 26 negara di Eropa yang mengandalkan sawit dari Indonesia untuk digunakan sebagai bahan pembuatan minyak dan bahan makanan. Bahkan bukan hanya Eropa yang tergantung dengan komoditas sawit Indonesia. Dunia juga tergantung dengan sawit yang dihasilkan Indonesia. Terbukti dari catatan statistic Index Mundi, 2016 bahwa Indonesia merupakan penghasil sawit terbesar di dunia dan mengalahkan negara lain seperti Malaysia dan Uni Emirat Arab.

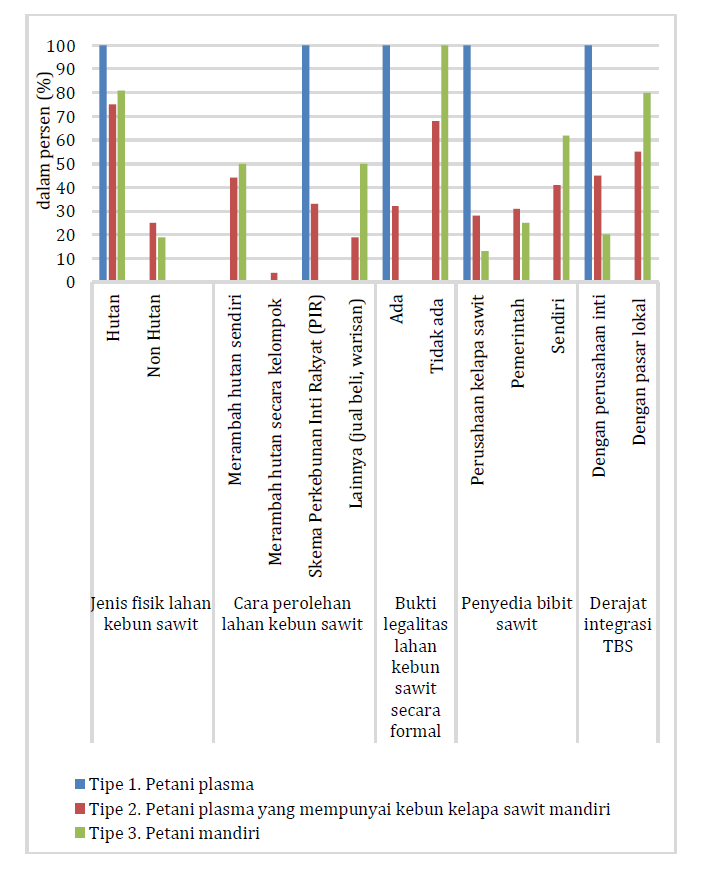

Tingginya nilai ekonomi yang dihasilkan oleh komoditas sawit di Indonesia, mengundang investor domestik bahkan asing untuk berinvestasi pada komoditas unggulan ini. Hal ini yang menyebabkan konsesi lahan perkebunan sawit di Kalimantan semakin meluas. Ekspansi perkebunan sawit dilakukan oleh perusahaan sawit yang mendapat kucuran modal usaha dari investor dan ekspansi perkebunan baru milik perusahaan baru atau milik petani lokal. Perkebunan sawit rata-rata dikuasai oleh segelintir perusahaan swasta yang membuka cabang atau anak perusahaan. Selain milik perusahaan, lahan perkebunan sawit juga dimiliki oleh warga lokal. Terdapat tiga kategori masyarakat petani sawit di Kalimantan. Pertama, petani plasma yang mendapat modal dari perusahaan inti dalam mengelola perkebunan. Bantuan yang diberikan berupa modal pinjaman bank, pembukaan lahan (land clearing) untuk perkebunan, dan penjualan. Namun diantara petani plasma terdapat petani yang memiliki lahan sendiri. Sehingga muncul kategori kedua, yaitu petani plasma yang memiliki kebun mandiri. Petani jenis kedua ini selain mendapat modal bantuan dari perusahaan inti, juga mempunyai lahan sendiri. Umumnya lahan milik sendiri tersebut hasil dari pembukaan lahan yang dilakukan dengan pembakaran. Sedangkan bibit sawit diperoleh dari bantuan pemerintah dan sisa pemberian dari perusahaan inti. Petani jenis kedua ini lebih leluasa dalam menjual hasil panennya. Selain menjual langsung ke perusahaan inti, mereka juga bisa menjual ke tengkulak. Kemudian petani jenis ketiga adalah petani mandiri yang tidak terhubung langsung dengan perusahaan inti. Mereka memiliki kebun sawit dari hasil pembukaan lahan sendiri, sehingga mereka mengeluarkan modal pribadi jika ingin mengekspansi perkebunan sawitnya. Bibit sawit biasanya didapat dari bantuan pemerintah dan perusahaan inti melalui program CSR. Untuk penjualan, petani mandiri bisa menjual kepada perusahaan dengan bergabung menjadi anggota koperasi atau menitipkan kepada anggota dan menjual kepada tengkulak.

Dari ketiga kategori petani kebun sawit di atas, yang paling diuntungkan adalah petani plasma yang memiliki lahan mandiri. Sebab petani jenis ini mempunyai banyak pintu integrasi dengan perusahaan inti, banyak akses modal, banyak jaringan dan pasar jika dibandingkan petani plasma dan petani mandiri. Namun sayangnya, petani jenis ini acap kali kurang mentaati peraturan dalam perkebunan sawit yang tertuang dalam Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) dan Roundtable Sustainable Palm Oil (RSPO). Peraturan yang dilanggar seperti misalnya, pembukaan lahan pada kawasan hutan lindung, pengelolaan perkebunan yang jauh dari konsep keberlanjutan, dan tidak adanya bukti legalitas lahan. Pelangaran-pelanggaran ini juga kerap kali dilakukan oleh petani mandiri yang mengelola kebun sawitnya dengan modal pribadi. Walaupun sebenarnya petani plasma yang memiliki lahan mandiri sudah terjamin dengan perusahaan inti yang sudah bersertifikat ISPO atau RSPO. Namun, pengawasan yang sifatnya top-down kurang diperhatikan oleh perusahaan inti. Sehingga banyak petani plasma yang membuka lahan secara mandiri dengan cara melanggar aturan.

Sumber: https://bisnis.tempo.co/read/1248028/karhutla-merebak-indonesiadaruratasap-jadi-trending-topic

Dampak Perkebunan Sawit Terhadap Ekologi

Sertifikat ISPO dan RSPO merupakan syarat utama bagi pemilik perkebunan sawit. ketika akan mengekspansi perkebunannya. Sertifikat yang berisi tata kelola sistem perkebunan ini bertujuan untuk menjaga dampak ekologi yang ditimbulkan dari aktivitas perkebunan sawit. Apabila masih banyak petani sawit lokal yang belum memiliki sertifikat ini, maka dapat dikatakan perkebunan yang mereka miliki merupakan perkebunan yang ilegal dan beresiko terhadap kerusakan ekologi di sekitar perkebunan.

Salah satu dampak yang ditimbulkan dari adanya aktivitas perkebunan sawit yang ilegal terhadap ekologi adalah bencana banjir. Kita tahu bahwa hutan di Kalimantan didominasi oleh jenis tanah gambut. Jenis tanah ini menyimpan air yang cukup tinggi jika dibandingkan dengan jenis tanah lainnya. Pepohonan dan tanaman-tanaman yang terdapat di hutan gambut berfungsi untuk menahan erosi tanah. Dengan kata lain, berfungsi untuk menahan atau menyerap kandungan air yang tinggi pada tanah ini. Akibat semakin berkurangnya pepohonan dan tanaman pada hutan gambut, maka fungsi pohon dan tanaman akan semakin berkurang bahkan hilang dan akhirnya menyebabkan banjir di bagian hilir.

Berdasarkan penelitian yang dilakukna oleh Amalia dkk (2019) di salah satu kabupaten di Kalimantan Timur, pembukaan lahan perkebunan sawit mayoritas dilakukan di lahan hutan. Hal ini dilakukan oleh perusahaan swasta, petani plasma dan petani mandiri. Bahkan perusahaan swasta hanya mau membuka lahan perkebunanya di lahan hutan melalui skema Perkebunan Inti Rakyat (PIR). Artinya kegiatan ini didukung oleh pemerintah.. Sedangkan pemilik kebun yang legalitas lahannya tidak ada mereka adalah petani mandiri. Mereka melakukan perambahan hutan secara mandiri dan sebagian berasal dari hasil jual beli dan warisan keluarga.

Sumber: Amalia,dkk (2019)

Walaupun sebenarnya sebagian besar perusahaan-perusahaan swasta ini sudah memiliki sertifikat ISPO dan RSPO. Namun, kerjasama mereka dengan petani plasma yang mempunyai lahan mandiri seakan melukai keberadaan sertifikat tersebut. Banyak petani plasma yang mengekspansi lahan perkebunannya dengan membuka lahan secara ilegal di lahan hutan gambut. Sehingga semakin banyak pintu deforestisasi hutan gambut untuk kebun sawit ilegal di Kalimantan. Naasnya, melalui pintu ini (petani plasma yang memiliki lahan mandiri) mereka bersembunyi dibalik cap legal persuahaan swasta yang membantu mereka dalam memodali hingga menjual hasil kegiatan perkebunan.

Sumber Bacaan:

Laporan Tinjauan Ekonomi, Keuangan dan Fiskal 2020 Triwulan IV, Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan RI.

Amalia R., dkk. (2019). Perubahan Tutupan Lahan Akibat Ekspansi Perkebunan Kelapa Sawit: Dampak Sosial, Ekonomi dan Ekologi. Program Studi Ilmu Lingkungan Sekolah Pascasarjana UNDIP. JURNAL ILMU LINGKUNGAN Volume 17 Issue 1 (2019) :130-139.

![]()